こんにちは、まるなか(@marunakafish)です。

さてさて、今回は渓流ルアー用ライン講座をやっていきましょう。

今日のテーマは渓流トラウトゲームに使うPEラインの選び方・おすすめアイテムを紹介していきます。

PEラインの選び方については、この記事を読んでもらえれば必要な基礎知識は習得できるはずです。

内容に関しては全て管理人の実釣経験を基に、選び方のポイントや使いやすいアイテムを選抜

ネット上で非常によく見られる、適当なアイテムの寄せ集めや根拠の無いランキングではありません。

今回の解説を参考に、渓流ルアー用ライン選びの参考にしてもらえたら嬉しく思います。

✔管理人の経験・実績

私の経験・実績としては

- 釣りのために仕事を辞めて移住、現在は魚釣りで生計を立てています

- 渓流釣りやタナゴ釣り~ヒラマサ釣りまで、色んな釣りができます

- 年間釣行数300以上(現在はほぼ365日釣行)

- メーカーからプロスタッフとしての勧誘あり

- メーカーの商品開発時に私のタックルインプレッションを活用

こんな感じでほぼ毎日釣行を重ねて釣りを中心に生活していて、実釣実績も残しています。

釣果実績については釣行記やTwitterを見てもらえれば、ほぼ毎日様々な魚を釣っていることが分かると思います(一番更新頻度が高いのはTwitter)。

まるなか

まるなか

渓流のトラウトルアーゲームにPEラインを使うメリット

まずはPEラインを使うとどんなメリットがあるのか?

基本的な部分を少し詳しく紹介していきます。

強い強度

PEラインはナイロンやフロロカーボンラインと比較すると、傷さえ入っていなければ圧倒的に強いラインです。

PEラインの優れた強度を利用することで、細い号数のラインを使用することができるようになります。

なおかつ、良型トラウトがヒットしてもやり取りに安心感が出てくるのは大きなメリット。

私の場合、渓流トラウトゲームではPEラインタックルをメインに使っていますが、魚がヒットしてラインブレイクしたことはこれまで1度もありません。

ルアーのアクションにキレが出せる

渓流ルアーゲームでは、スプーンやスピナー・ミノーなどをはじめ、色んな種類のルアーが使われます。

スプーンやスピナーは、どちらかというとただ巻きや控えめなロッドアクションで使用することが多いルアー。

一方、ミノーを使う時は、積極的にロッドを操作してルアーにキレのある動きを与える場面が非常に多くなります。

PEラインは、このようなロッド操作を与える釣り方で特に強い効果を発揮するんですね。

ナイロンやフロロカーボンラインと比較すると、圧倒的に伸びが少なく、釣り人が与えたアクションをダイレクトにルアーへ伝えることができます。

この伸びの少なさは、ルアーの操作感に非常に大きく影響を与えるので重要視した方が良いですね。

特に最近は「比重が重たいヘビーシンキングミノー」が非常に良く使われます。

高比重ミノーにキレのあるアクションを与えるには、PEラインが必須ともいえます。

PEラインを使用するデメリット

次に、渓流ルアーゲームにPEライン導入する際のデメリットについて紹介していきます。

ノットを組む必要がある(直結はNG)

慣れてしまえば全く問題ないですが、初めのうちは細いPEラインにショックリーダーを接続するのは、結構手間が掛かるもの。

PEラインは伸びこそ少ないラインですが、その分衝撃や傷に対して弱い特性を持っています。

これを補うために、先端にナイロンやフロロカーボン素材のラインをリーダーとして接続して使用する必要があります。

また、PEラインは比重が非常に軽いため、直結で使用すると水への馴染みが悪くなり、ルアーを沈めにくくなるのでリーダーは必須ですね。

ラインが弛むと力が伝わらない

PEラインは、しっかりテンションが掛かった状態であれば、釣り人が与えたアクションをルアーまでダイレクトに伝えてくれます。

しかし、ラインが弛んでしまうと力が全く伝わらなくなってしまい、感度も一気に低下してしまう欠点があります。

ですので、PEラインを使う時は必要以上にラインを緩めず、無駄な糸ふけをしっかり回収しながら釣りをする必要が出てきます(慣れてしまえば気になるデメリットではありません)。

ナイロンラインなどはライン自体にコシがあり、多少テンションが抜けていても操作性や感度が鈍りにくいですね。

ルアーのレンジが浮きやすい

PEラインは素材自体の比重が軽いです。

また、細い原糸を編み込んで作られているものが多く、ナイロンやフロロカーボンラインよりも風や水の流れの影響を大きく受けやすい性質があります。

ですので、水の流れによってラインが流されやすく、ルアーが引っ張られて浮きやすくなるので要注意。

PEラインにセットして使うショックリーダーは、傷や衝撃への強さを確保するだけでなく、ラインの水へのなじみを良くする効果もあります。

PEラインが水に流されやすいと感じた時は、リーダーを長めに確保するのも有効なテクニックですね。

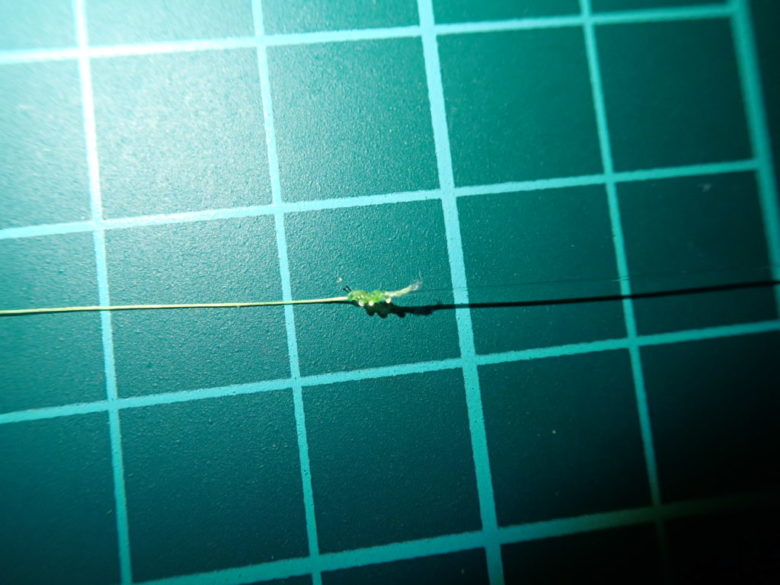

リーダーとのノット部分にクモの巣が絡む

これは木が生い茂った渓流でPEラインを使う時、意外と頻発する厄介な現象ですね。

渓流釣りをやっていると、ラインにクモの巣が絡むことが非常に多いです。

この時、PEラインとリーダーの結束部分であるノットにクモの巣が絡むと、取りにくくてストレスが溜まりますね。

ちょっとしたことかもしれないですが、実際にやってみるとこのめんどくささがわかるはず。

PEラインの種類

PEラインには種類があり、それぞれ特性が異なっています。

私は8本編み、またはコーティング系のPEラインを使う機会が多いですね。

4本編み

4本の細い原糸を編み込んで作られている4本編みのPEライン。

- コスパが優秀

- 原糸が太く、根ズレしても若干持ちこたえてくれる

代表的な特徴はこんな感じで、PEラインを使った釣りに慣れていない方にもおすすめ!

一方で表面がザラザラしやすく、キャストした時やルアーを操作した時に独特な摩擦音が発生しやすいのが難点。

8本編み

8本編みのPEラインは、4本編みよりも更に細い原糸を編み込んで作られています。

中級者~上級者向けのラインですが、上質な使用感の良さは代えがたいものがあります。

- ラインのキメが細かく、糸鳴りが少なくてスムーズ

- 傷さえ入らなければ直線強度が非常に高い

特徴はこんな感じで、現在私が渓流ルアーゲームでメインに使っているのは8本編みのPEラインですね。

一方で原糸が細いため、根ズレしてもラインの劣化が分かりにくく、下手に使うと簡単に切れやすいので扱いが繊細になる。

また、価格も高級なものが多めになります。

コーティング系PEライン(アーマードF)

ラストは、一部のメーカーから発売されているコーティング系PEライン。

PE原糸を編み込んで作るのではなく、外に樹脂をコーティングすることで作られているアイテムになります。

渓流ルアーゲームでは、うまく使うとメリットが大きくておすすめなラインの1つ。

- 高比重で水へのなじみが良い

- 伸びが少なく、ダイレクト感が強い

- コーティングが残っていれば、多少傷が入っても切れにくい

このような点がメリットになりますね。

欠点としては、コーティングの劣化による毛羽立ちやすさになり、4本・8本編みのPEラインと比べるとライン表面がガサガサになりやすいこと。

しかし、裏を返せばラインの劣化が目で見て分かりやすく、原糸が痛んでラインが極端に弱くなる前に発見することができるとも言えます。

渓流ルアーゲーム初心者の方から誰にでも使いやすく、特にPEラインの浮力が気になる方におすすめですね!

まるなか

まるなか

初心者の方は4本編み、もしくはコーティング系のPEラインがおすすめ!

太さ・号数

PEラインの太さ・号数

渓流ルアーゲームでは、だいたい20cm~30cm位までのヤマメやイワナなどを狙うことが多くなります。

強度的には、0.2号や0.3号のPEラインでも問題なく使用できるが、厄介なのはラインへのダメージ。

渓流釣りでは木や草・岩などにラインが擦れる可能性が高く、ラインの劣化が発生しやすい釣りです。

ですので、PEラインを選ぶ時は、ある程度強度に余力を持たせて選ぶのがおすすめ。

特に初心者の方はミスキャストをしたり、ラインが傷になりやすいので、少し太めのものから慣れていくと良いですね。

私の場合、PEラインは0.4号ほどを基準に選んでいますが、初心者の方は0.5号~0.6号ほどのものを使うのがおすすめ。

経験を積む中で細く出来ると感じたら、ワンランクずつ号数を落としていけばOK。

リーダーの号数選び

PEラインに合わせるリーダーですが、渓流域での使用を考えると6ポンド(1.5号)~7ポンド(1.75号)くらいが使いやすいです。

これくらいの号数を選んでおけば、多少ラインがダメージを受けても簡単には切れにくく、PEラインの直線強度を活かしたやり取りも可能になります。

初心者の方は傷に弱いPEラインは少し太めのものを選びますが、

- PEライン:0.4号

- リーダー:6ポンド~7ポンド

最終的には、これくらいのラインシステムがオールラウンドに使いやすいですね。

ラインの長さ

PEラインの長さ

PEラインは、紫外線や吸水による劣化が起こりにくく、傷さえ入らなければロングランで使える特性があります。

ですので、私の場合は150m巻きを購入し、全て巻き切って使用することが多いですね。

近距離戦が多い渓流ルアーゲームの場合、150m巻きのラインを巻いておけばワンシーズン位は余裕で使えますから。

100m巻きのラインの場合も同じで、基本は全部巻き取るようにしています。

ラインは短くカットして複数回に分けて使うこともできますが、巻き変える時に無駄が多くなりがちです。

リーダーの長さ

リーダーの長さは人によってかなり違いがありますが、ラインへダメージが入りやすい渓流ゲームの場合は、短すぎるリーダーはおすすめしない。

私の場合は、PEラインへ傷が入らないように1ヒロほどのリーダーを基準に選んでいるが、最低でも矢引(半ヒロ)~1mくらいは欲しいですね。

30cmなどの短いリーダーを使うと、簡単にPEラインに傷が入りやすくなりますし、ラインの浮力でルアーが浮き上がりやすくなるので要注意。

ラインの色・カラー

視認性の良さ

渓流ゲームは流れとの戦いになり、ラインの流れ方や糸フケの具合を見て、ルアーを通すコースを調整することが釣果に大きく影響します。

基本的には、人間から見やすい視認性が良い色のラインを使うことに越したことはなく、迷った時は見やすい色のPEラインを選ぶのがおすすめ。

派手なカラーを使ったところで魚は逃げたりしないので、釣果に影響することはほとんどありません。

おすすめカラー

見やすい色のラインとしては、

- 白

- ピンク

- 黄色

- オレンジ

- 明るい緑

これらのカラーが代表的ですね。

一方で灰色や暗い色のラインは背景と同化しやすく、見難くなることが多くなります。

ある程度釣りに慣れてくれば、多少ラインが見難くても影響は小さくなりますが、慣れないうちは見やすいラインを使い、狙った場所をキッチリ通せるようにするのがおすすめ。

PEラインとリーダーのノット(結束方法)

PEラインとリーダーの接続は、専用のノット(結び方)を使用する必要があります。

しっかりした結び方を使わないと、細くて強いPEラインの特性を発揮できなくなるから気を付けます。

ここでは、実際に私が使用しているおすすめノット2つ紹介しておきます。

FGノット

- 難易度:やや難

- 強度:強い

- 結び目の大きさ:小さい

FGノットは編み込みという作業が必要で、練習しないとスムーズに結束するのが難しいのが欠点。

しかし、強度的には十分強く、結び目も小さいのでルアーゲームではオールラウンドに使えます。

FGノットは、細糸だと強度が出せないという方が時々いますが、それは結び方が悪いだけですね。

0.3号や0.4号などの細いPEラインを使用する時は、編み込み回数を通常よりも多く、だいたい16回前後編み込めば問題なく強度が出せます。

実際に私は結束が難しいとされる、0.2号の8本編みのPEラインなども使用していますが、FGノットでもしっかり強度が出せています。

クインテットノット

- 難易度:簡単

- 強度:平均

- 結び目の大きさ:平均

クインテットノットは簡単に結束ができるお手軽なノットで、現地でラインが切れてしまってFGノットやPRノットが組むのが困難な時や、渓流ルアーゲーム初心者の方におすすめです。

結び目が大きくなるのが難点ですが、強度的にはそれほど大きく低下することは無くて普通に使えます。

渓流ルアーゲームの場合は、必要強度よりも余裕を持たせた号数のPEラインを使うので、クインテットノットでも全く問題ありません。

まるなか

まるなか

しかし、渓流ルアーゲームならクインテットノットでも十分使える強さが出せるよ!

▼詳しい結び方解説については【クインテットノットの結び方・強度徹底解説】を参考にどうぞ

渓流ルアー初心者におすすめなPEライン

まずは、渓流ルアーゲーム初心者の方におすすめなPEラインを紹介していきます。

DUEL アーマードF+Pro

アーマードF+Proは、コスパはそこそこなコーティング系PEラインですね。

一般的なPEラインよりも若干比重が大きくて、伸びが少ない特性を持っています。

高比重+表面がスムーズなので、風や流れの影響を受けにくく、ルアーをスムーズに沈めることが可能。

程よくコシがあって伸びも少ないため、ルアーの操作感や魚のアタリも手元にハッキリ伝わりやすいですね。

初心者~上級者の方まで使いやすく、どれを選んだらいいのか迷った時におすすめなPEライン!

まるなか

まるなか

▼より詳しい使用感解説は【DUEL アーマードF+Pro徹底インプレッション】を参考にどうぞ

ダイワ UVF月下美人デュラセンサー+Si2

月下美人デュラセンサーは価格も比較的お手頃で、非常に鮮やかなピンク色で視認性も良好なライン。

色落ちが早めですが、色が落ちても白っぽくなるだけなので、視認性は比較的確保されます。

コーティングが残っている状態ならば、根ズレにも十分強く、コスパと性能のバランスは良いライン!

張りの強さも硬すぎず柔らかすぎずで扱いやすいです。

▼より詳しい使用感解説は【ダイワ 月下美人 デュラセンサー徹底インプレッション】を参考にどうぞ

サンライン シグロンPE X8

サンラインのコスパ系PEラインが、シグロンPEX8。

8本編みのモデルは高級アイテムが多い中で比較的お手頃、滑らかな8本編みの細いPEラインを使ってみたい方に最適!

ライン自体はやや強めのコシがあり、ラインが絡みにくくて使い勝手は良いですね。

初めての8本編みのPEラインとしておすすめ!

▼より詳しい使用感解説は【サンライン シグロンPE X8徹底インプレッション】を参考にどうぞ

ラパラ ラップラインPE

ラパラのラップラインPEは、非常にコスパ優秀で買いやすい4本編みのPEライン。

程よいコシの強さで癖が全くなく、初心者の方にも使いやすい仕上がりになっています。

強度も安定しているんですが、国産のPEラインよりも若干太めに作られている印象。

購入する時はワンランク細い号数を選んでおくと、国内メーカーのPEラインに近い感覚で扱えますね。

▼より詳しい使用感解説は【ラパラ ラップラインPE徹底インプレッション】を参考にどうぞ

メジャークラフト 弾丸ブレイドX4

メジャークラフトの弾丸ブレイドX4もラパラのラップラインPEと同様、非常にコスパが良い4本編みのPEライン。

ラップラインよりも少し色落ちや劣化が早いように感じますが、号数表記通りの仕上がりで太さは気になりません。

このラインも癖は無く、PEライン初心者の方におすすめですね!

色が抜けてきて表面がカサカサしてきたら、早めにカットしてリーダーをセットし直せば全く問題なく使えます。

▼より詳しい使用感解説は【メジャークラフト 弾丸ブレイドX4徹底インプレッション】を参考にどうぞ

渓流ルアー中級者~最強を求める上級者におすすめなPEライン

ここからは、少しグレードが高めな中~上級者向けのPEラインを紹介していきます。

最強を求めるのであれば、私としてはバリバスのソルトウォーターフィネスPEX8、またはよつあみのリアルデシテックスWX8がおすすめですね。

よつあみ エックスブレイド アップグレードX4

PEラインメーカー最大手、よつあみから発売されているのがエックスブレイドアップグレードX4。

4本編みのPEラインとしては、コスパ系ラインよりも少し価格が上になります。

その分、編みの密度が高く、強めの張り・コシがあってルアーの操作感がダイレクトですね。

また、劣化にも強くてかなり細く作られています。

価格はほどほどに、信頼できる4本編みのPEを探している方におすすめ。

▼より詳しい使用感解説は【よつあみ エックスブレイド アップグレードX4徹底インプレッション】を参考にどうぞ

バリバス アバニライトゲーム スーパープレミアムPEX4

バリバスのスーパープレミアムPEX4は、4本編みのPEラインとしてはやや高級なアイテム。

しかし、8本編みのPEラインにも負けない直線強度と根ズレへの耐久性は抜群で、PEラインの傷への弱さを気にする方におすすめなアイテム。

4本編みなのでキメの細かさでは8本編みに劣りますが、耐久力を重視したい時に選ぶと良いですね。

▼より詳しい使用感解説は【バリバス ライトゲームスーパープレミアムPEX4徹底インプレッション】を参考にどうぞ

サンライン スモールゲームPE-HG

サンラインのスモールゲームPE-HGも比較的高級な4本編みのPEライン。

価格は高めですが、4本編みのPEラインとしては最高クラスの表面の滑らかさが特徴的ですね。

4本編み特有の糸鳴りが少なく、それでいて8本編みよりも根ズレに対する強さが確保されているのが良いところ。

ラインの質感としては、やや柔らかめですね。

▼より詳しい使用感解説は【サンライン スモールゲームPE-HG徹底インプレッション】を参考にどうぞ

バリバス アバニソルトウォーターフィネスPE X8

現在、私が渓流ルアーや海のライトゲームでメインに使っているPEラインが、バリバスのソルトウォーターフィネスPEX8。

最高クラスの滑らかさを誇るラインで、価格は高くてもそれに見合った上質な使用感が特徴の8本編みのPEラインですね。

ラインカラーは白で見やすく、渓流域での視認性も比較的安定していて、非常に使い勝手が良いです。

ラインの質感としては平均的な硬さで、シルキーな感触が病みつきになりますね。

価格は気にせず、実釣時の快適性を重視したい方・最強のPEラインを求める上級者の方におすすめ!

▼より詳しい使用感解説は【バリバス ソルトウォーターフィネスPEX8徹底インプレッション】を参考にどうぞ

よつあみ ボーンラッシュWX8

ボーンラッシュWX8は、もともとは海のタイラバ用のPEライン。

細号数からのラインナップがあり、非常に細くて均一な強度が特徴的ですね。

ライン自体は、5m毎にグリーンとホワイトの色分けになっています。

価格的にはやや高級ですが、程よい張りがあって使い勝手も良好。

視認性はやや低く、使っていくうちに白とグリーンが混ざってきて少し見にくくなるのが難点。

200m巻きのラインナップなので、渓流域で使う時は100m毎2回に分けて使うのがおすすめです。

▼より詳しい使用感解説は【よつあみ ボーンラッシュWX8徹底インプレッション】を参考にどうぞ

よつあみ ロンフォート リアルデシテックスWX8

よつあみの極細PEラインのハイエンドがリアルデシテックスWX8。

ソルトウォーターフィネスPEX8よりもやや張りが強く、パリッとした硬さがあって直進性と感度に優れています。

渓流域での使用に関しては、視認性が悪いのがやや難点ですね。

ラインの見やすさを重要視しないのであれば、最高クラスの強度と張りの強さが大きなメリットになるラインですよ!

▼より詳しい使用感解説は【よつあみ リアルデシテックスWX8徹底インプレッション】を参考にどうぞ

渓流トラウトにおすすめなリーダー

シーガー グランドマックスFX

信頼できる強さがあり、使いやすさとのバランスが良いリーダーを探しているなら、最も無難でおすすめなのがグランドマックスFX。

程よい柔らかさと伸びがあるフロロカーボンラインで、渓流ルアーゲームのリーダー用ラインとしてもおすすめ。

一般的なフロロカーボンラインよりも直線強度が高く、多少傷が入ってもしっかり粘って持ちこたえてくれますね!

どれを選んだらいいのか分からない時は、このラインを選んでおけば失敗はありません。

▼より詳しい使用感解説は【シーガー グランドマックスFX徹底インプレッション】を参考にどうぞ

サンライン ブラックストリームプラズマ

2つめはサンラインのフロロカーボンライン、ブラックストリームプラズマ。

価格的には高級なラインになります。

このラインはグランドマックスFXよりも柔らかく、フロロカーボンラインの中では最高クラスにしなやかなのが大きな特徴。

表面が独特な柔らかさのあるコーティングで覆われていて、傷が入っても最小限に留まってくれます。

直線強度はグランドマックスの方がやや上ですが、結束の容易性や水へのなじみの良さはブラックストリームの方が少し上手ですね!

▼より詳しい使用感解説は【サンライン ブラックストリームプラズマ徹底インプレッション】を参考にどうぞ

サンライン トルネードVハードプラズマ

サンラインのVハードプラズマは、ブラックストリームとは逆の特性を持ったフロロカーボンライン。

表面が非常に硬く仕上がっていて、伸びにくさと硬いものに擦れた時の摩耗性が非常に優秀!

ヘビーシンキングミノーをバシバシトゥイッチしたり、岩がゴロゴロしていて根ズレしやすいポイントを積極的に攻めたい方におすすめですよ!

▼より詳しい使用感解説は【サンライン Vハードプラズマ徹底インプレッション】を参考にどうぞ

おすすめ関連記事

▼【実釣比較】渓流ルアー用おすすめライン・選び方の基本解説

【実釣比較】渓流ルアーにおすすめなライン・選び方の基本徹底解説!

【実釣比較】渓流ルアーにおすすめなライン・選び方の基本徹底解説!

▼渓流ルアー釣り初心者の方など、必要な基礎知識やタックル選びの基本を知りたい方は【渓流ルアー釣り初心者講座】を参考にどうぞ。

全て管理人の実釣経験に基づいた解説になっています。