こんにちは、まるなか(@marunakafish)です。

さてさて、今回はスーパーライトショアジギング講座をやっていきましょう。

今日のテーマは、スーパーライトショアジギングにおける飛距離について。

軽いメタルジグを使うスーパーライトショアジギングでは、どれくらいの飛距離が出せるのか?

という質問を受けたので、この機会に私の実際の飛距離や、より遠くに飛ばすためのコツを解説していきます。

✔管理人の経験・実績

なお、私の経験やヒラメ釣り・ショアジギングに関する実績としては

- 年間釣行数250~300以上

- メタルジグオンリーでサーフのヒラメ・マゴチを月間100枚以上・半年で300枚以上

- カンパチ狙いのショアジギングで2か月弱ボウズ無し

- メーカーからプロスタッフとしての勧誘経験あり

- 釣具店・メーカーにて私のタックルインプレや釣り方の活用あり

こんな感じで、基本的に毎日様々なジャンルの釣りをして生活していて、実績も残しています。

困った時の役に立ててもらえたら、嬉しく思います。

まるなか

まるなか

スーパーライトショアジギングの飛距離の目安・目標

まずは、スーパーライトショアジギングにおける飛距離の目安・目標についてですね。

私の平均飛距離(目標の目安)

実際に私がスーパーライトショアジギングを楽しむ時の飛距離の平均としては、

- 15gのメタルジグ:約70m~75m前後

- 20gのメタルジグ:約80m~90m台前半

ラインのマーキングを使って測定すると、だいたいこれくらいの遠投ができます。

私の場合は基本的に毎日釣りをしている経験があるので、一般の方よりも多少飛距離の面は優れているかもしれません。

しかし、しっかりとタックルを選んで遠投のコツを覚えれば、同じくらい~もっと飛ばすことも可能なはずです。

私の場合はもともと左利きよりの両利きですが、スピニングタックルは右手で投げています。(ボールを投げたりするのは左)

ですので、力に自信がある方はもっと遠くに飛ばせるはずですよ!

まるなか

まるなか

どれくらい遠投がきけばいいのか?

飛距離に関しては、ジグを遠くに飛ばせるほど魚のバイトを拾える確立は当然高まります。

特に、青物狙いの場合は飛距離が伸びるほどいいですが(サバやシイラ、ブリ系などは特に)、ヒラメやハタ・カンパチなどを狙う時は、やたら遠くに飛ばせなくても十分魚は釣れます。

基本的にサーフや港湾部で釣りをするのであれば、ボトムに形成されている船道や駆け上がり、沈み根などまで届かせることが1つの基準になってきます。

海底の駆け上がりなどに、メタルジグを届けられるかどうかは超重要です。

海中の変化にルアーがしっかり入るようになれば、釣果は大きく変わります。

初心者・中級者の方は

- 15gのメタルジグ:70m前後

- 20gのメタルジグ:80m前後

一般男性の方は、とりあえずはこれくらいの遠投ができるように頑張ってみましょう。

なお、女性の方や、釣り好きの少年・少女の場合は、無理をする必要はありません。

自分の技術や体力に合わせて、少しずつ遠くに飛ばせるようになっていけばOKです。

まるなか

まるなか

繰り返し練習する中で、だんだん上達していくことを目指そう!

飛距離を伸ばすためのライン選び

ルアーの飛距離は、ライン選びが非常に大きく影響します。

一番基本、かつ重要になりますよ!

ラインの太さ・号数

ラインの太さは飛距離に直結しますが、スーパーライトショアジギングでよく使用される「15g~20g前後のメタルジグ」を遠投することを考えると、PEラインの号数は0.6号前後がベストだと考えています。

0.8号にすると、明らかに風や潮の影響を受けやすくなり、飛距離も落ちているのが分かりますね。

使用するPEラインの号数には、しっかりこだわるのが重要です。

必要以上に太いラインを使うと、飛距離も落ちますし、感度や操作性も悪くなるので要注意!

私の場合は

- PEライン0.6号:オープンエリア多少の障害物周りまで

- PEライン0.8号:根ズレしやすいポイントや1kg以上の大型魚狙い

こんな感じで、細いといっても0.6号より下の号数は使いません。

0.4号や0.5号のPEラインになると、ちょっとした傷でラインがダメージを受けやすくなり、扱いが繊細になるからです。

私の場合は砂利浜でのサーフのスーパーライトショアジギングがメインなので、どうしてもラインが擦れちゃうんですよね。

障害物による擦れが怖くないポイントならば、

- PEライン0.4号:かなり細めで飛距離最優先。ただし扱いはかなり繊細になる

- PEライン0.5号:細めの号数:飛距離を優先したいが、0.4号は怖い方

- PEライン0.6号:飛距離と強度のバランスを確保したい方。オールラウンド

こんな風に選ぶのがおすすめですね!

0.4号は上級者専用になり、使う場所・シチュエーションをかなり選びます。

まるなか

まるなか

PEラインの編み数

飛距離アップを目指すのであれば、ラインの号数とともに、ラインそのものの種類もしっかり選ぶようにしましょう。

基本的に飛距離を重視するなら、8本編み(または12本編み)のPEラインがおすすめですね!

4本編みのPEラインは、非常に安価で初心者の方は買いやすいです。

しかし、原糸1本あたりが太いため、ラインの表面がゴワゴワしやすい欠点があります。

これによって、飛距離の低下が発生してしまうので、遠投を考慮するならば8本編み以上のPEラインを使うようにしましょう。

ラインのグレード・コーティングの質

同じ8本編みのPEラインであっても、表面処理の方法などによって飛距離は変わってきます。

最近の安いPEラインは、購入直後の段階ではツルッとしていてよく飛ぶものも多いです。

しかし、コーティングの劣化や表面の毛羽立ちが発生しやすい傾向があり、徐々に飛距離が落ちていくアイテムが多いですね。

ですので、飛距離や耐久性に「より」こだわるのであれば、少し高級なPEラインを使ってみるのがおすすめです。

高級なPEラインの方が表面のコーティングの質が高く、原糸の編みのピッチが細かくて、耐久性にも優れているものが多くなります。

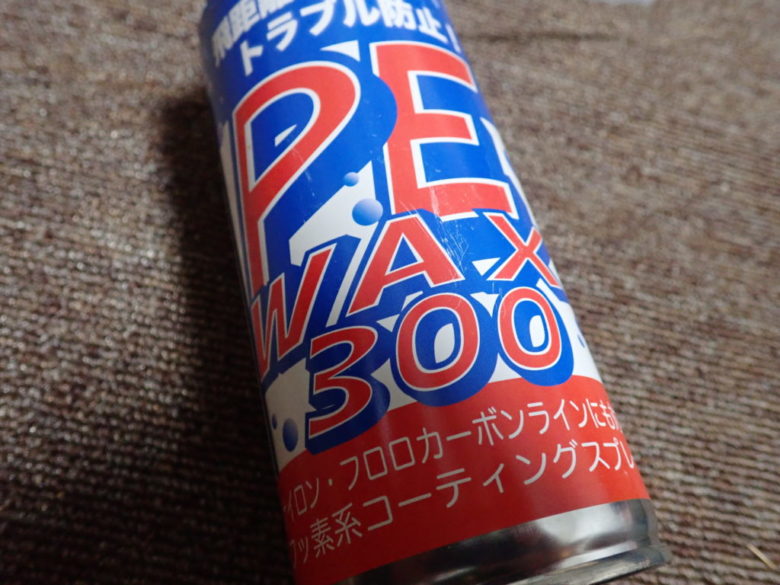

ラインコート剤を使う

PEライン用のコーティング剤は、飛距離アップに効果があると言われています。

人によって感じ方は違うと思いますが、私の場合は飛距離がアップするというより、劣化によって飛距離が落ちるのを防ぐという認識ですね。

ラインコーティング剤は、PEラインが劣化してから使うのでは遅いです。

できる限り傷んでいない、新品の時から使っていく方が違いなく効果的ですよ!

なお、ラインコート剤を使用する時はケチらず、スプールからポタポタと落ちるかどうかくらいまで、たっぷり使うのがベストです。

コーティングをたっぷりした場合は、ある程度キャストを繰り返し、コーティングが馴染んだ時が一番飛距離が出ますね!

遠投性能に優れたロッド選び

ロッドの長さ

ロッドの長さはある程度長い方が良いですが、長くなりすぎると、軽いジグの操作感が分かりにくくなったりするデメリットもあります。

スーパーライトショアジギングで飛距離に重点を置くのであれば、長さは最低でも9フィート以上がおすすめです。

サーフや外向きの防波堤など、遠投性の確保を最優先にするなら9フィート台前半~後半くらいのロッドを選びましょう。

9フィート以上のロッドになると、8フィート台のロッドよりも明らかに遠投が楽になる印象がありますよ。

ロッドの反発力・硬さ

使用するメタルジグの重さに対し、必要な反発力が確保されていることも超重要です。

基本的には、適合ルアーウェイトの最大値よりも余裕を持たせたジグを使うようにします。

例を挙げると

- 15gのジグを遠投したい:最大ウェイトが20g~25gクラスのロッド

- 20gのジグを遠投したい:最大ウェイトが25g~30gクラスのロッド

こんな具合で、適合ウェイトの上限のメタルジグを使うとなると、ロッドが曲がりすぎて振り抜きが遅くなりやすいです。

まるなか

まるなか

飛距離を伸ばすメタルジグ選び

メタルジグは同じ重さであっても、よく飛ぶものと飛ばしにくいものがあります。

基本的には、空中でバランスが崩れにくく、矢のように一直線に飛んでいくものがベストです。

メタルジグのバランス

飛距離を伸ばすのであれば、メタルジグのウェイトバランスは後方よりのリアバランスのアイテムがおすすめです。

しかし、リアバランス寄りのジグはフォールが素早くなってしまうので、水平フォールでバイトを誘うのが苦手です。

ですので、飛距離を確保しつつ、リアバランスのジグを使いたくない時は

- センター後方寄りのバランス

- センターバランスのかなり細身なジグ

このようなアイテムを使用することで、飛距離アップと使い勝手のバランスをとることができますね!(おすすめアイテムは最後に抜粋して紹介してあります)

フックセッティング

飛距離を重視してメタルジグのフックセッティングをするのであれば、フックの数やティンセルの有無などにも気を使いたいですね。

基本的には、フックの数が多い方が空気抵抗が増え、飛距離に悪影響を与えます。

また、ティンセルなどのパーツが付いていれば、それは余計な抵抗になるので飛距離はさらに落ちます。

ちょっとした違いですが、フックなどの抵抗によって飛距離は意外と大きく変わります。

飛距離アップを目指すのであれば、

- リアフック:取り外すorシングルフック

- アシストフック:アピール力UPのパーツが無いもの

こんな感じで、抵抗が大きくなるトリプルフックや魚皮・ティンセルなどは使わないようにします。

これだけでも、数メートル程度は飛距離が変わったりしますよ!

まるなか

まるなか

ロングキャストのコツ

タラシの長さ

キャストする時のタラシの長さはかなり重要です。

長い方が遠心力が使えますが、慣れていない方は逆に飛距離が落ちる原因になりますね。

扱いやすさとのバランスを考えると、私のおすすめはバットガイド(一番手前側のガイド)くらいまでタラシを確保すること。

これくらいの長さにしておくと、長すぎず短すぎずでキャストがスムーズにできますね!

一度ルアーを後方で止まるのを待つ

ルアーを振り子のように振ってキャストするのをペンデュラムキャストといいます。

しかし、初心者~中級者の方は、ロッドを曲げ込むタイミングが早くなってしまうパターンが多いです。

キャストしたメタルジグの飛行姿勢が安定しないような時は、

- ロッドを振りかぶる

- ジグが後方に振られる

- 後方に振られたジグが止まったのを確認

- キャストする

こんな感じで、1度後方でジグがしっかり止まったことを確認してからキャストすれば十分です。

下手にペンデュラムキャストをすると、慣れていない方は逆に飛距離が落ちますね。

飛距離アップにおすすめなアイテム

サンライン ソルティメイトPEジガーULT8本組

私はこれまで各社ありとあらゆるグレードのラインを使い比べてきました。

おそらく、私より各社の様々なPEラインを使ってきた方は、ほとんどいないと思います。

その中でも、飛距離を伸ばすスムーズさにこだわる上級者の方におすすめなラインが、PEジガーULT8ですね。

値段は高級ですが、やはり違います。

このラインは、数ある8本編みのラインの中でも表面がツルッツルです。

ライン自体も硬めで張りがあり、ラインの放出がスムーズに決まりますね。

飛距離にこだわりたい方に、かなりおすすめです。

▼PEジガーULT8のより詳しい使用感解説は【PEジガーULT8徹底インプレッション】を参考にどうぞ。

※ここまで高級なラインを使えないという方は、【コスパ系PEラインのおすすめ解説】を参考にしてみて下さい。

飛距離に優れた8本編みの買いやすいラインを実際に使い比べ、選抜して紹介してあります。

まるなか

まるなか

ジャッカル ビッグバッカージグ

スーパーライトショアジギング対応の飛距離が出しやすいジグを、3つだけ選抜して紹介しておきます。

1つめはかなり極端な後方重心のビッグバッカージグですね。

ただ巻きでのアクションは大きめ、かなり強めの波動で元気に泳いでよく飛びます。

沈下姿勢は尻下がりで速いです。

▼ビッグバッカージグのより詳しい使用感解説は【ビッグバッカージグ徹底インプレッション】を参考にどうぞ。

ZEAKE Sビット

2つめはSビットです。

このジグは後方寄りの重心バランスですが、スロー系のゆったりしたジグ操作におすすめです。

水平フォールで沈下するので、底物狙いにも最適ですよ!

スロー系のジグの中ではトップクラスに飛びますね。

▼Sビットのより詳しい使用感解説は【Sビット徹底インプレッション】を参考にどうぞ。

ジャクソン メタルエフェクト

3つめはメタルエフェクトです。

重量は20gからのラインナップになっています。

センター後方よりの重心設定のスリムなメタルジグですね。

抵抗が少なく、ジャークや早巻きを組み合わせて使いやすく、緩急をつけた誘いでもジグがしっかり追従してくれますね!

このジグもよく飛びつつ、滞空時間のあるフォールアクションで食わせが効きます。

▼メタルエフェクトのより詳しい使用感解説は【メタルエフェクト徹底インプレッション】を参考にどうぞ。

まとめ!

スーパーライトショアジギングにおいて、飛距離を伸ばすタックル選びやテクニックについては、こんな感じでしょうか。

どれか1つ注意すれば良いというわけではなく、トータルのタックルバランスで飛距離は変わってきます。

改善できそうな点は1つずつ微調整してみて下さいね。

今回は、スーパーライトショアジギングの「飛距離」に絞った解説をしてきました。

スーパーライトショアジギング全般の基礎知識について知りたい方は、【スーパーライトショアジギング初心者基礎徹底講座】を参考にしてみて下さい。

全て筆者の実体験・実績に基づいた解説になっています。

まるなかさん。

お疲れ様です。毎回楽しみに拝読しています

まるなかさんに大変恐縮ですが質問があります

まるなかさんの記事の中にでてくる2枚潮とか

3枚潮などが出てきますがその時、ジグやラインがどの様な動きになるのでしょうか??

私もサーフで30g40gのジグを投げてますが

ときおりジャークを入れフォールさせていきますが着底感がまったくなくなるときがあります

2枚潮3枚潮と関係があるのかまた別な原因が

あるのか、わからなくなっています。

どうかご指導をお願いします。

こんにちは、まるなかです。

これはかなり説明が難しく、高いレベルで習得するには船で餌釣りをしたり、オカッパリならフカセ釣りをやる必要があるかと。

簡単に言ってしまうと、潮が読めるようになると仕掛を投げなくても上潮の通り方はなんとなく分かるようになります。波の形や風と波のぶつかり方などから判断するんですが。

それをベースにルアーや仕掛を投入し、表層の潮の流れ方と底付近にあるルアーや餌の流れとのギャップから二枚潮などの判断をします。

水深が深い場所の場合はルアー・仕掛を沈めていくときの沈下速度や糸のフケ方が変わるので判断しやすいですが、サーフでこれを判断するのは難易度としては高めです。

着底がボヤける原因の一つとして潮の流れが入り組んでいることは考えられることですが、風や潮の流れ方によってボヤける事もあるので100パーセントではないです。

二枚潮で着底がわかりにくい代表的な例としては、表層の潮だけが走っていて海底付近が流れていなかったり、底潮が当て潮になっている時です。

最も楽な対処法としては、ルアーが着水してから一切ラインは出さず、糸フケを出さないことを第一に考えて釣りをすることですね。

あとは底潮が払い出していく方向になるように立ち位置を考え、ルアーを入れていくだけでも効果はあります。

これらは説明してすぐにできるようなものではないんで、習得するのには時間が必要かなと思います。

ルアーやオモリの重さ・ラインの太さは変えないようにして釣りを行い、感覚を磨いていく事が重要かなと思います。