こんにちは、まるなか(@marunakafish)です。

さてさて、今回はショアジギング講座をやっていきましょう。

今日はスーパーライトショアジギング初心者の方へ、タックル選びの基本など、必要な基礎知識全般を解説します。

このページを読んでもらえれば、SLS(スーパーライトショアジギング)について、全体像が理解できるはずです。

文章量としては長めですが、必要な基本的な知識は身につくはずなので、しばしお付き合いを。

まるなか

まるなか

管理人の経験・実績

私の経験・実績としては

- 釣りのために仕事を辞めて移住、現在は魚釣りで生計を立てています

- 年間釣行数300以上(現在はほぼ365日釣行)

- 渓流釣りやタナゴ釣り~ヒラマサ釣りまで、ジャンル問わず様々な釣りができます

- メーカーからプロスタッフとしての勧誘あり

- メーカーの商品開発時に私のタックルインプレッションを活用

こんな感じでほぼ毎日釣行を重ねて釣りを中心に生活していて、実釣実績も残しています。

※現在の主な活動はYoutubeになっているので、普段の釣行や道具の紹介・釣り方の解説などはYoutubeチャンネルをご覧ください。

関連動画

動画でスーパーライトショアジギングに必要な基本的な知識をマルっと・完全解説します。

スーパーライトショアジギングとは

スーパーライトショアジギングとは、どんな釣りなのか?

簡単に言ってしまえば

- 細いライン

- 繊細なロッド

- 軽くて小さいメタルジグ(大体25g程度まで)

このようなライトなタックル(道具)を使用し、メタルジグを使ってお手軽に魚を釣る釣り方です。

ルアー釣り初心者の方でも取っつきやすく、それでいて上級者の方もハマってしまう魅力的な釣りですね。

まるなか

まるなか

しかし、実際にやってみるとこれが非常に面白く、ハマってしまう方もかなり多いね!

ショアジギング・ライトショアジギングとの違い

使用するメタルジグの重さ

ショアジギングは、使用するタックルの強度によって種類が分かれます。

簡単に分類すると、

- ショアジギング:磯や堤防から中型以上の魚を狙う。メタルジグは60g前後~

- ライトショアジギング:堤防やサーフで中型の魚を狙う。メタルジグは30g~50g前後

- スーパーライトショアジギング:堤防やサーフで小型の魚を手軽に狙う。メタルジグは15g~25g前後

こんな感じになり、スーパーライトショアジギングは、繊細なショアジギングになります。

狙うターゲットの大きさ

スーパーライトショアジギングで狙うターゲットの大きさですが、基本的には20cm~30cm前後の魚が狙いやすいです。

少し詳しく紹介すると、

- ブリやソウダガツオ・サバなど:20cm台~35cm・大きくても40cm程度まで

- 根に潜ろうとする青物(カンパチやヒラマサ):20cm台~35cm程度まで

- ハタ・カサゴなどの根魚:20cm~30cm程度まで

このような具合になります。

スーパーライトショアジギングのメリット

スーパーライトショアジギングの利点・メリットについて紹介していきましょう。

比較的釣果が出しやすい

特に、回遊魚狙いのショアジギングになると、運任せな部分が非常に大きくなりやすいです(もちろん狙う魚にもよる)。

大型の青物を狙うとなると、釣り場や時期が限定されやすく、初心者の方には敷居が高くなりやすいです。

一方、スーパーライトショアジギングでは、20cm~30cm前後の小型の青物や根魚がメインターゲットになります。

小型の魚の方が生息数が多く、身近な釣り場が好フィールドになりやすく、手軽に遊ぶことができます。

ショアジギング初心者の方でも、比較的イージーに釣果を出しやすいのは、大きなメリットですね!

まるなか

まるなか

魚の引きが楽しめる

スーパーライトショアジギングでは、適切なパワーのロッドやラインを使用することで、小型の魚でもやり取りがかなり楽しめます。

太くて重たいガチのショアジギングタックルとは違い、20cm~30cm程度の魚でも、しっかりロッドが曲がってエキサイティング。

これまでのヘビーなタックルを使ったショアジギングでは、魚が小さすぎてターゲットとして成立しにくかった魚でも、スーパーライトショアジギングなら楽しく釣ることができます。

スーパーライトショアジギングタックルを使い、奇跡的にこんな魚が掛かったりすると、タックルの限界まで引きを堪能できますね(笑)

疲れない

40gや50g、場合によっては100g等のジグをキャストするのがこれまでのショアジギング。

重たいジグを投げ続けるのは疲れますし、釣れない時は正直言って修行です。

スーパーライトショアジギングは、タックルが軽いので疲れにくく、体力に自信がない方・長時間の釣行であっても楽に遊べるのが大きな魅力です。

ガチのショアジギングにはそれ特有の魅力がありますが、手軽に誰でも遊べるのはスーパーライトショアジギングの良さですね!

まるなか

まるなか

海のルアー釣り入門にもおすすめだね!

スーパーライトショアジギングのデメリット・欠点

スーパーライトショアジギングは楽しい釣りですが、当然デメリットもあります。

釣り場がある程度限定される

スーパーライトショアジギングは、繊細なタックルを使用します。

使用するロッドやライン・フックが細くて繊細になるので、開けた場所で遊ぶのがメインになります。

足場が悪い釣り場や、障害物周りの釣りになると、魚がヒットしてもラインが切られてしまうなどのデメリットがあります。

下手をすると、魚を何度掛けても取り込めない可能性もあるので、使用するタックルの強度に合ったフィールドを選ぶ必要があります。

悪条件に弱い

使用するジグの重さが軽いため、

- 横風・向かい風が強い時

- 潮の流れが速い時

- 水深が深い場所を攻める時

このような場面になると、スーパーライトショアジギングは不利になることがあります。

場合によっては、周囲の釣り人に迷惑をかける可能性があるので気をつけましょう。

周りの釣り人との兼ねあい

釣り人が多いポイントでスーパーライトショアジギングをやる時は、注意が必要です。

特に潮の流れが速い場所など、仕掛けが流されやすい状況下での釣りは、周囲の方に迷惑をかけてしまう可能性が高くなります。

他の方もスーパーライトショアジギングを楽しんでいるならOKですが、自分だけ軽い仕掛けを使うと、仕掛けの流され具合が変わってしまいます。

これが原因になり、周りの方とジグが絡んでしまったりするので、周囲の方が使っているタックルや間隔に注意する必要がありますね。

場合によっては、トラブルの原因にもなります。

まるなか

まるなか

初心者・入門に適した時期

スーパーライトショアジギング自体は1年中楽しめますが、釣りやすい時期と難しい時期が存在しています。

具体的には、大体7月~8月くらいが最盛期でしょうか。

最もスーパーライトショアジギングで釣果を出しやすく、色んなターゲットが釣れやすいのは夏~初秋ですね。

まるなか

まるなか

▼【より詳しい解説記事】スーパーライトショアジギングに適した時期・シーズン解説

スーパーライトショアジギングに適した時間帯

基本はマズメがおすすめ!

釣行する時間帯ですが、最も無難に魚が釣れやすいのは朝・夕マズメになります。

特に実績が高くなりやすいのは朝マズメで、日の出前後の薄暗い時間帯~日が昇ってからのしばらくの間は魚種問わず活性が一番高くなりやすいです。

特に青物を狙う場合は、時間帯によっては魚がポイントから居なくなったりするので、釣行時間は非常に重要です。

魚種による違い

魚種問わずに釣りやすいのはマズメの時間帯ですが、昼間でも比較的良く釣れる魚としては

- シイラ

- ソウダガツオ

- ハタ(特にオオモンハタやアオハタ)

これらの魚種は、真昼間のデイゲームでも比較的釣れやすい印象ですね。

特にオオモンハタなどは、薄暗い時間や夜間は釣れにくく、良く晴れた日中の方が釣れやすかったりしますね!

まるなか

まるなか

朝マズメは圧倒的に実績が高いよ!

スーパーライトショアジギングで釣れる魚

スーパーライトショアジギングは、雑食・肉食系のターゲットなら、色んな魚種を釣ることができます。

その中でも代表的なものを大きく分類すると、回遊魚(青物)系と底物系に分かれます。

回遊魚・青物

ブリ(幼魚)やカンパチ・サバ・サワラ・ソウダガツオなど、小型の青物はスーパーライトショアジギングの好ターゲットですね。

特に小型の青物はシラスやコマセ餌につきやすく、小型のジグを使うスーパーライトショアジギングが強い効果を発揮しやすいですね!

底物

底物系のターゲットは、ヒラメやマゴチ・ハタ・カサゴ・ソイ・アイナメなどが代表的です。

底物は非常に種類が多く、地域によって釣れる魚には差があります。

基本的にはジグをボトムまで沈め、海底付近をスローに・ネチネチと探ると、底物が釣れやすくなります。

青物よりも当たりはずれが少なく、ポイントを知ってしまえば、比較的安定して釣果が出しやすいのも魅力ですね。

▼【より詳しい解説記事】スーパーライトショアジギングで釣れる魚・ターゲット紹介

スーパーライトショアジギングのポイント・釣り場

基本は開けた場所がおすすめ!

ライトなタックルでお手軽に遊べるスーパーライトショアジギング。

基本的には、足場が良くて障害物が少ない、開けたポイントで遊ぶのに向いています。

私の場合はテトラ帯などを狙うこともありますが、使用するロッドやラインの強度を少し上げたり、やり取りに慣れが必要になってきます。

まずは、細いラインを使っても魚を確実にキャッチしやすいポイントを選ぶようにしましょう。

漁港・防波堤

最も無難なのが、漁港や防波堤でのスーパーライトショアジギングですね。

ポイント選びのコツとしては、

- 堤防の角や先端など、潮通しが良い場所

- 船道などの海底の水深に変化がある場所(駆け上がり)

- 護岸際の捨て石周りや、沈み根の周辺

このように、できるだけ魚が集まりやすい・隠れやすいポイントを狙うようにしましょう。

回遊魚を狙うのであれば、外洋からの潮が差してきやすい潮通しの良さを重視するのがおすすめですね!

サーフ

私の出身である静岡では、サーフからのスーパーライトショアジギングが最も人気があります。

ターゲットはヒラメやマゴチなど、回遊魚以外も視野に入ってきます。

- 外洋に面した外向きの場所や、半島状に突き出た場所

- 日中にも釣果を上げるなら、遠浅なサーフよりも急深なサーフ

- ハタ等を狙うなら、急深かつ根が入っているサーフ

ポイント選びの要点はこんな感じですね。

サーフのスーパーライトショアジギングでは、やや長めのロッド20g以上のジグを使い、遠投性を重視する機会が多くなります。

まるなか

まるなか

スーパーライトショアジギングタックルの予算・コスパ

スーパーライトショアジギングに使うタックルの予算・コスパについて、私なりの考え方を紹介しておきましょう。

長く使うなら1万円台~2万円前後のタックルがおすすめ

ロッドやリール選びはピンキリですが、安いものなら2000円・3000円程度のものからあります。

しかし、安いものは長く使うには使い勝手が悪かったり、使用時の快適性はやはり劣ります。

私は普段から様々なメーカーの低価格~高級釣り具まで使い比べていますが、ある程度しっかり使える道具が欲しいなら、目安は1万円前後以上のロッド・リールですね。

上達していっても長く使うことや、高級タックルにも大差ない使用感を求めるのであれば、2万円前後のロッドやリールがおすすめです。

それ以上の価格のアイテムになると、正直言って釣れる魚の数は変わりません。

細かな使用感の良さはありますが、実釣に必要な基本性能については2万円前後のタックルで十分です。

こだわるならロッド優先

ロッドとリールの両方に予算を掛けられない場合もあると思います。

こういう時のおすすめとしては、リールよりもロッドに予算を使うことです。

スーパーライトショアジギングに使うリールですが、リールに関しては1万円前後のものでも、ある程度のレベルで使うことができます。

しかし、ロッドに関しては、1万円前後のものだと反発力が低いものが多く、できれば1万円台中盤~後半程度のものが欲しいですね。

まるなか

まるなか

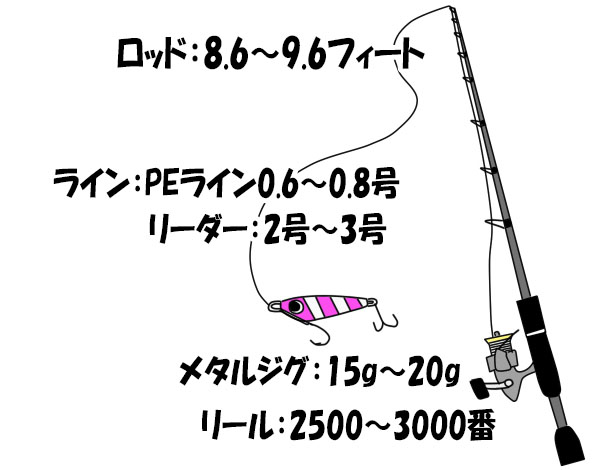

基本のタックル

スーパーライトショアジギングに使用する基本的なタックルバランスですが、簡単に紹介するとこんな感じです。

イメージとしては、エギングやライトなシーバスゲームに近いですね。

専用のタックルでなければ成立しないわけではないので、手持ちのもので流用できるものがあれば、いきなり道具を新調する必要はありません。

オールラウンドに使える基本のタックルとしては、

- ロッド:9フィート前後

- リール:シマノC3000・ダイワLT3000-Cのハイギアモデル

- ライン:PEライン0.6号~0.8号

- リーダー:2.5号~3号

- メタルジグ:15g~20g

このようなバランスを目安にするのがおすすめですね!

ロッド選び

スーパーライトショアジギングに使用するロッドですが、既に手持ちで流用できるものがあれば、いきなり専用ロッドを購入する必要はありません。

専用ロッド以外では、エギングロッド・シーバスロッド・本流用トラウトロッドなどが流用可能です。

基本となるスペックについては

- ロッドの長さ:9フィート前後(8フィート台中盤~9フィート台後半まで)

- ロッドの硬さ・パワー:20gクラスのルアーがフルキャストできるもの

ざっくり紹介すると、このようなスペックのロッドであれば、SLSに使用することができます。

▼【より詳しい解説記事】スーパーライトショアジギングにおすすめなロッド・選び方解説

リール選び

基本的にこだわりが無ければ、国内メーカーのシマノ・ダイワのリールを選んでおけばOKです。

選び方を簡単に紹介すると、

- リールの番手・大きさ:3000番(2500番でも流用可能)

- ギア比:XHやXGといった表記があるハイギアリール

- ハンドル:シングルハンドル

このようなスペックのアイテムがベーシックに使えます。

▼【より詳しい解説記事】スーパーライトショアジギングに使うリール選び・おすすめアイテム

PEラインの選び方

スーパーライトショアジギングで使用するPEライン選びについて、要点をまとめておきましょう。

- ラインの種類:8本編みがおすすめ

- ラインの号数:0.6号~0.8号(場合によっては0.4号程度まで使える)

- 長さ:150m以上巻く

私の場合はこのような感じでPEラインを選んでいますね!

▼【より詳しい解説記事】スーパーライトショアジギングに適したライン選び・おすすめアイテム解説(リーダー含む)

ショックリーダーの選び方

PEラインの先端に接続するリーダーの選び方ですが、

- 素材:フロロカーボンラインが無難

- 太さ・号数:2.5号前後(2号~3.5号ほどまで)

- 長さ:1ヒロ前後

基本のリーダーシステムはこんな感じです。

根ズレが激しい場所で細いリーダーを使うのは、非常にリスクが高くなるので要注意。

特にハタやカサゴなどの根魚を狙う時や、カンパチやヒラマサといった青物は、ヒットすると根に入ろうとします。

ラインがダメージを受けやすい場所・ターゲットを狙う時は、リーダーは太く、しっかりとした強度があるものを選びましょう。

メタルジグの接続方法

ショアジギングでは、メタルジグとリーダーの接続方法がいくつかあります。

それほど負荷が掛からないスーパーライトショアジギングでは、小型のスナップを使って接続すればOKです。

基本的には#0または#1程度の小型のものを選びますが、壊れやすいものを選ぶと、勝手に開いたりするので気を付けましょう。

▼【より詳しい解説】スーパーライトショアジギングにおすすめなスナップ、接続方法解説

スーパーライトショアジギングに使用するメタルジグ選び

スーパーライトショアジギングに使用する、メタルジグの選び方の基本を紹介していきましょう。

ジグの重さ

基本的には15gまたは20gがあれば何とかなる感じで、私の場合は10g以下を使うことはありません。

使い分けの基本としては

- 15g:港湾部や波が穏やかなサーフ等

- 20g:港湾部・サーフなど場所を問わずにオールラウンド

- 25g:強風時や遠投性重視・潮が速い時

こんな感じで使い分けています。

まるなか

まるなか

ジグの重心バランス

メタルジグは重心設定(バランス)というものがあります。

重心バランスによって、大雑把な特性が決まってくるので、適当ではなくしっかり考えて選ぶ必要があります。

簡単に分類すると、

- センターバランス:重心が中央にある。ヒラヒラとしたフォールが特徴の基本形

- リアバランス:重心が後方寄り。飛距離が伸び、沈むのが速い

- フロントバランス:重心が前方寄り。ジャーク時の滑走幅が大きく、積極的にロッドを動かして使う

大体こんな感じですね。

基本的には、汎用性が高いセンターバランスのジグをベースに揃えるのがおすすめです。

▼【より詳しい解説記事】スーパーライトショアジギングに使うメタルジグ選び、おすすめアイテム解説

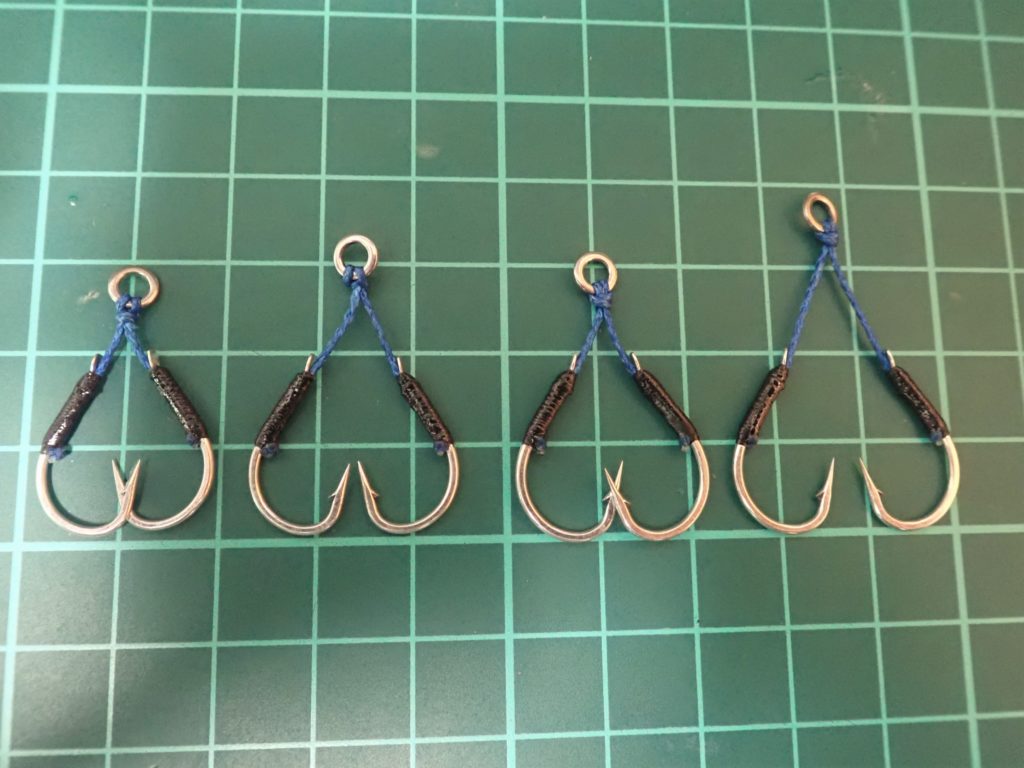

スーパーライトショアジギングのフックセッティング

アシスト+リアフックが基本形

メタルジグのフックセッティングですが、基本は「フロントアシスト」+「リアトリプルorアシスト」がおすすめです。

フッキング率を考慮すると、やはり前後にフックが付いていた方が、魚種問わずにオールラウンドに使いやすいです。

リアフックの重要性

基本的には、トリプルフックがフッキング率としては安定していますが、ハタやヒラメ・カサゴなどを狙うと、根掛かりしやすくなります。

リアフックを外してもOKですが、底物は捕食があまりうまくないので、リアフックは付いていた方が良いと感じています(実際リアフックにかなり掛かる)。

こういう時は、シングルフックを使った短いアシストフックを使用するのがおすすめですね。

これならフッキング率を維持しつつ・根掛かりを効果的に防げるので、バランスが良くて使いやすいです。

▼スーパーライトショアジギング用のフックですが、私がプロデュースしたSLS専用モデルがあります。

15g~20gクラスのメタルジグにしっかりフィットするよう、こだわりの素材・製法で作ってあります。使いやすいフックを探している方で、興味がある方はお試しあれ!

必要な道具・装備

ペンチ(プライヤー)

フックを外すために、ペンチは必須アイテムになります。

持って行かないと、魚が釣れてもフックを外せなくなったり、けがをする危険があります。

私のおすすめはシマノのプライヤーで、ステンレス素材で硬度が高く、力を込めても歪みにくくて使やすいですね。

また、PEラインもスパッとカットでき、ハサミの役割も果たせます。

どれを選んだら良いのか分からない時に使ってみて下さい★

フィッシュグリップ

フックが掛かった魚を持つのは非常に危険なので、フィッシュグリップも用意しておいた方が絶対に良いですね。

特に青物を狙う時は、激しく魚が暴れるので危ないです。

2万・3万するような高級なグリップは必ずしも必要ではなく、数千円程度のものがコスパ・性能のバランスは良いと思います。

1つ持っておけば色んな釣りに使えて便利なので、この機会に揃えておくことをおすすめします。

ルアー(ジグ)のアクション・動かし方

スーパーライトショアジギングにおけるジグの動かし方について、基本のパターンを紹介しておきましょう。

ジグを大きく動かしすぎない

スーパーライトショアジギングに限ったことではないですが、釣れない人ほど「ジグをやたらと大きく動かす」傾向があります。

特に最近のメタルジグは非常に良くできていて、人間がそれほど動かさなくてもジグが勝手に仕事をしてくれます。

ですので、必ずしもジグをビュンビュン動かす必要は全くなく、穂先を20~60cmくらい軽く動かせば、青物だろうと底物だろうと普通に釣れます。

下手に動かすことで、逆にジグのアクションが乱れてしまうこともあるので、初心者の方は要注意。

まるなか

まるなか

しかし、やたらと動かしすぎてしまうと、逆に魚は釣れなくなるよ!

ワンピッチジャーク

最も基本で楽にできるのがワンピッチジャーク。

ハンドル一回転につき一回ジグをジャークするのがワンピッチジャークで、リズムも掴みやすいので、初心者の方はワンピッチジャークから覚えると良いですね。

ワンピッチジャークにはアクションの強弱により、動かし方にパターンがあります。

- 「弱」のワンピッチジャーク:ロッドは特に動かさず、リールのハンドルを「グリンッ」と巻いてジグを操作

- 「強」のワンピッチジャーク:ロッドをリールの巻きに合わせて軽く動かす

なお、ロッドをビュンビュンと大きく煽る必要は全くありません。

ジグの重さを穂先で感じ、ロッドを煽った時にジグの重さが一瞬消えていれば、ジグは水中で滑走しています。

重要なのはジグが水中で滑走状態(ジグが水中で横を向き、左右に飛ぶ状態)になっている事ですからね。

少しでもジグが滑走していれば、魚へのアピールは十分で、魚種を問わずに口を使わせることが可能です。

※ジャークしにくい時は、ハンドルノブの形状に注意してみると良いですね。

一般的なI型のノブより、丸くて力を込めやすいラウンドノブの方が力を込めやすく、使いやすいですぞ。

ただ巻き

ただ一定速度で巻き続けるのがただ巻きの使い方ではなく、遅い巻きから早巻きに変えたり、ワンピッチジャークと組み合わせるのも超おすすめです。

ジグがヒラヒラと動き出す最低速度を把握して使うのが重要で、特に底物狙いの時は遅めの巻きを意識します。

青物を狙う時は、一定速度のジャークや巻きだけでは、ジグに反応を見せても見切ってくることがあります。

こういう時は、ルアーを回収するくらいの速度の早巻きを入れたり、逆に早巻きからスローな巻きにシフトしたり、動きに緩急をつけてみましょう。

フォール

ジャークや巻きでアクションを与え続けるのではなく、時々フォールを入れることで、ジグに追尾してきた魚に口を使わせることが可能になります。

フォールのやり方としては、ラインがちょっと張るくらいの状態を維持する、テンションフォールが基本になります。

応用:1/2ピッチジャーク

ワンピッチジャークが簡単にできるようになったら、「ハンドルの巻き1/2回転に対し、一度ジグを操作する1/2ピッチジャーク」なども覚えると良いですね。

ワンピッチジャークよりもジグのアクションは小さくなりますが、その分細かく・狭い距離でジグをチョコチョコと操作できるようになります。

特に底物狙いやカンパチなど、海底付近に潜む魚を狙う時に効果的ですね。

誘いとフォールの組み合わせ方

ジャークや巻きとフォールを組み合わせる方法ですが、狙う魚種によって誘いの回数が変わってきます。

- 青物狙い:リールのハンドル3回~10回くらいの誘いに対してフォールを入れる

- 底物狙い:リールのハンドル2回~6回転くらいの誘いに対してフォールを入れる

青物・回遊魚を狙う時は、魚の遊泳力が高いので、ハンドルを多く巻いても魚がジグをしっかり追尾してバイトしてきます。

一方で底物は遊泳力が低く、ハンドルを沢山巻きすぎてしまうと、ジグを追いきれなくなってしまってバイトしなくなることがあります。

まるなか

まるなか

速度・ピッチ・ジャークと巻きなど、誘い方に変化を与えて魚にジグを食いつかせよう!

おすすめ関連記事!

▼【シチュエーション別のスーパーライトショアジギングタックルバランス解説】堤防やサーフなど、釣行する釣り場に応じたタックルバランスを解説します。

▼【スーパーライトショアジギングで魚が釣れない・釣果アップのコツ解説】魚が釣れない時、釣果を伸ばすために役立つテクニック・考え方を解説します。

こんにちは!いつも参考にさせてもらってます

SLSのアクションに関して質問です

LSで基本的なアクションは存じてますが、グリップエンドの短いエギングロッドなど

アクション時のロッドの保持の仕方が安定しません…

状況によるかとは思いますが、具体的にどの辺りにロッドエンドを当てて保持して釣ってらっしゃいますか?

コツなどあったら教えてください!

こんにちは、まるなかです。

グリップエンドの位置ですが、私の場合は胸(脇の内側)にエンドを当てて固定するようにしています。

慣れないうちは少し窮屈かもしれませんが、慣れてしまえば超快適に・安定してジグを操作できますよ!

エンドを脇で挟むのではなく、体に当てて固定する感じです。

よろしければお試しくださいませ。

返信ありがとうございます!

ジャークが大味になっているきらいがあるので

アドバイス頂いたフォームでリズムよく小刻みなアクションを練習してみます

ありがとうございました!