こんにちは、まるなか(@marunakafish)です。

さてさて、今回はショアジギング講座をやっていきましょう。

今日のテーマは、青物やヒラメ・マゴチ・シーバスなどをメタルジグで狙う時の接続方法について、少し掘り下げて解説していきます。

メタルジグの接続方法にはいくつかのチェックポイント・種類があり、それぞれに違ったメリット・デメリットがあります。

使用するタックルやその時の状況により、使い勝手がいいものは変わってくるので、今回の解説を参考にしてもらえたら嬉しく思います。

✔管理人の経験・実績

私の経験・実績としては

- 釣りのために仕事を辞めて移住、現在は魚釣りで生計を立てています

- 年間釣行数300以上(現在はほぼ365日釣行)

- 渓流釣りやタナゴ釣り~ヒラマサ釣りまで、ジャンル問わず様々な釣りができます

- メーカーからプロスタッフとしての勧誘あり

- メーカーの商品開発時に私のタックルインプレッションを活用

こんな感じでほぼ毎日釣行を重ねて釣りを中心に生活していて、実釣実績も残しています。

釣果実績については釣行記やTwitterを見てもらえれば、ほぼ毎日様々な魚を釣っていることが分かると思います(一番更新頻度が高いのはTwitter)。

メタルジグの種類による特徴の違い

メタルジグは大きく分けて、2種類に分類することができます。

1つ目は、最も基本的な形となる左右対称型のジグ。

もう1つが、左右非対称と言われる最近増えてきているタイプのメタルジグですね。

種類によって接続方法が少しずつ変わってくるので、まずは手持ちにジグがどちらに該当するか、チェックしてみましょう。

左右対称型のメタルジグ

左右対称型と呼ばれるジグは、その名の通り、ジグの左右の形状が対称となっているものをいいます。

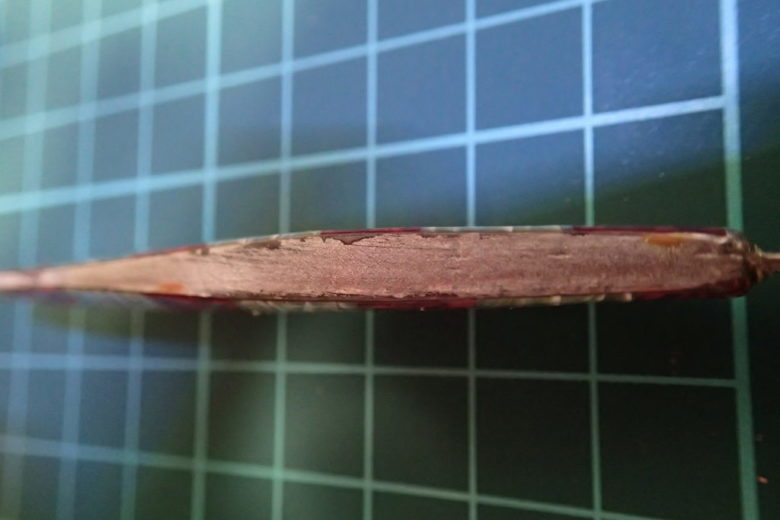

これは、左右対称形状のメタルジグを下から見たものになります。

左右(表面・裏面)の形が全く同じですね。

このような左右対称設計のメタルジグは古くからの定番で、ショア・オフショア問わずに万能に使われます。

特に青物狙いのハイピッチジャークで使われるジグには、どちらかというと左右対称設計のものが多いかな。

左右非対称のジグの特徴

もう1つのメタルジグの種類(形)が、左右非対称と呼ばれるものになります。

最近増えてきている左右非対称のジグですが、これらはメタルジグの形が左右(表裏)で異なっているタイプのメタルジグを指します。

こういったジグは、基本的にはセンターバランスに設定されているものが多いです。

理由としては、センターバランスのジグを左右非対称にすることで、フォール時に木の葉が舞うようにキラキラと光りながらゆっくりとフォールさせることが可能となったり、リトリーブした際にアクションが安定するからです。

左右非対称型のジグの形状を見てみると、

こちらが表面になります(水中で下側になる)。

一方、裏面(水中で上側になる)は

このような形状をしています。

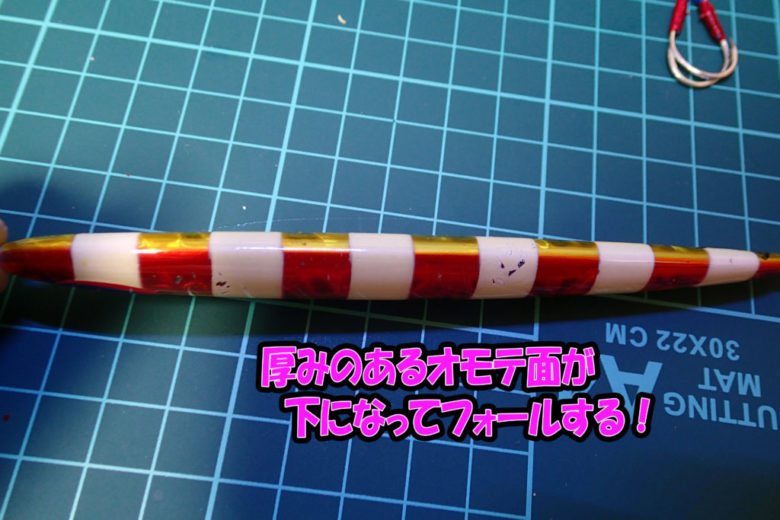

画像だと分かりにくいかもしれませんが、表面の方にジグの厚みがあることで、海中でのジグの向きが強制的に決まるのが左右非対称形状のメタルジグになります。

これはオフショア用のセミロングの左右非対称形状のメタルジグですが、こうやってみてみると、形状の違いが分かりやすいと思います。

左右対称形状のメタルジグとの違いが明らかですね!

メタルジグの種類による接続方法

左右対称ジグの接続方法

オーソドックスな左右対称形状のメタルジグを使用する時は、特に難しいことは考えず、シンプルに接続すれば問題ありません。

無難なのは、溶接リングやスイベルを使用する接続方法ですが、ライトショアジギングなどであれば、スナップを使うことも可能です。

この画像のような形で接続すればOKです。

左右非対称ジグの接続方法

一方、左右非対称形状のメタルジグは、海中でのジグの向きが決まっているので、それに合わせた接続方法をすることになります。

左右非対称のジグを使用する際は、ラインを結んだ際にアシストフックがジグの裏面側に来るようにします。

言葉で説明するのが難しいので、画像を使って説明します。

実際にはこんな感じですね。

理由としては、フォール時にメタルジグにアシストフックが干渉しないようにすることが大きな理由です。

ジグの表面、つまり水中で下側に当たる面にフックをセットしてしまうと、フォール時にフックが絡んでしまったり、ジグにフックが当たるとフォール姿勢の乱れなどに影響する可能性がありからですね。

しかし、これには例外が存在するので注意します。

青物やシーバスなど、吸い込み系のバイトをする魚を狙う際は、ジグの裏面にアシストフックが来るようにセットしてもフッキング率が低下することはあまりありません。

一方、タチウオやヒラメ等、下から噛みついて捕食するタイプの魚を狙う時は、あえてジグの表面にアシストフックを持ってくることがあります。

これらの魚を狙う際は、アシストフックの針先はできるだけジグの下側、つまり表面の近くに来るようにした方がフッキング率は高くなると考えているからです。

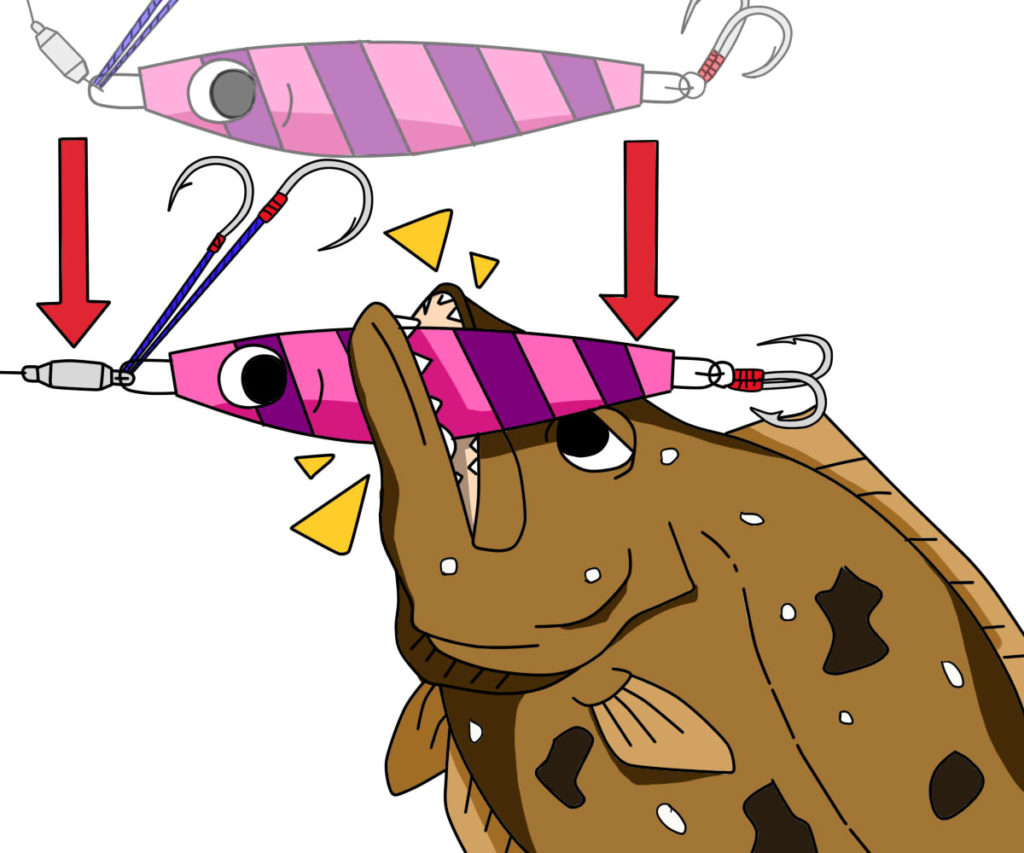

以前描いたイラストを使って解説すると・・・

ヒラメやタチウオがフォール中に下からバイトしてきました。このフックの位置関係の状態でフッキングの動作を行うと・・・

フロントフックは素通りしてしまい、リアフックが口の中や口の周りにフッキングする可能性が高くなることがあります。

基本的に、リアフックにだけフッキングしてしまうと魚が首を振った際などにジグが大きく振られてしまいバラシの原因にもなります。

出来るだけキャッチ率を高くするには、いかにフロントアシストフックにフッキングさせるのかということが非常に重要です。

そうなると、タチウオやヒラメなどを狙う際は、あえてジグのオモテ面にアシストフックを接続するというのも1つのテクニックになりますね。

また、ジグの表面にフックをセットすると、海中でのアクションがワイドになったり、動きに変化が出ることもあります。

メタルジグの接続パーツの種類・使い分け

左右非対称形状のメタルジグを使用する際、アシストフックとジグの位置関係に注意するということは、これまでに解説した通りです。

次に、スナップやソリッドリングなど、接続パーツの使い分けについて紹介していきます。

ソリッドリング(溶接リング・プレスリング)

メタルジグとリーダーの接続方法ですが、最もシンプルで無駄がないのがソリッドリングを使った接続になります。

ソリッドリングというのは、つなぎ目が無いリングのことで、細かく分けると溶接リングとプレスリングに分けられます。

この違いを話すと長くなるので今回は省略しますが、よりリーダーの結束強度を出すなら、溶接リングがおすすめですね。

ソリッドリングを使った接続方法はこんな感じになります。

非常に軽量で構造的に無駄が無く、ジグが持っている本来のアクションを発揮することができ、トラブルなども発生しにくいですね。

中~大型魚狙いでメタルジグを使うのであれば、ショア・オフショア問わずに最も基本になる接続方法になります。

▼ソリッドリングについてより詳しく知りたい方は【ソリッドリングの種類・サイズ選びと基本の使い方】を参考にどうぞ。

より具体的な解説&実際に私が使っているおすすめリングを紹介します。

スイベル

次に紹介するのは、スイベルを使った接続方法ですね。

スイベルを使うことによるメリットとしては、

- 糸ヨレの発生を軽減できる

- タチウオなどの歯が鋭いターゲットからリーダーを少し保護できる

- スイベルの重量により、ジグが海中でヘッドアップしにくく、水平姿勢をキープしやすくなる

主にこれらが挙げられます。

しかし、注意点としては、糸ヨレ防止のためにスイベルを使うとなると、効果は案外限定的になりがちです。

ジグを操作する際の糸ヨレはスイベルだけでは案外解消できないことが多く、実際には魚を釣り上げた後のローリングによる糸ヨレを防ぐ効果が期待できるくらいかな(ブリなど)。

また、大きめのスイベルを付けるとジグの頭周りがゴチャゴチャしたり、ジグの動きがスイベルの重量や抵抗で大人しくなったりするので、必要な強度を持たせた中で小さめの方が無難に使いやすいですね。

スナップ

スナップは使い方に注意が必要で、主にライトタックル向けになります。

ソリッドリングやスイベルと違い、下手に使うとスナップが開いてメタルジグと魚を逃すことがあります。

私の場合スナップはだいたいPE1.5号程度までを使ったライトショアジギングで、なおかつあまり強い負荷を掛けないオープンエリアで使用する程度で、基本的には溶接リングを使いますね。

なお、スナップを使った接続方法には2種類あり、

- スナップをジグのスプリットリングにつなぐ(上の画像)

- スナップをジグのアイにつなぐ

この2つのパターンがあります。

スナップをジグのスプリットリングに接続した方がジグとフックの位置関係が安定しますが、スプリットリングに隙間が空いていたり、細軸のスナップを使った時にスナップがスプリットリングの隙間に入り、ジグが外れることがあります。

一方、スナップをジグのアイに接続すると、この画像のようになります。

スプリットリングからスナップが抜けるリスクは無くなりますが、アシストフックが少しよじれやすくなります。

スナップは便利で簡単にルアーローテーションができる反面、メタルジグの接続方法としては、強度や信頼性よりもお手軽さを重視したい時におすすめです。

スナップを使う時は、開くリスクを少しでも減らすため、しっかりとした強度のあるものを選ぶようにしましょう。

メタルジグとの接続におすすめなパーツ類

最後に、実際に私がメタルジグとの接続に使っているおすすめなパーツを紹介しておきます。

ゼスタ ハードスプリットリング ストロング

メタルジグにはスプリットリングが必須ですが、おすすめなのがゼスタのハードスプリットリングストロングですね。

コスパも悪くなく、一般的なスプリットリングよりも太軸で非常に強度が高く、ブリやヒラマサが相手でも開くリスクが非常に少なくて愛用していますね!

すぐに開いてしまうスプリットリングはトラブルのもとになるので、しっかりと剛性があるものを使いましょう。

NTスイベル ウェルディッドソリッドリング

NTスイベルのウェルディッドソリッドリングは、溶接タイプのソリッドリングですね。

強度・リーダーの結束性ともに文句ないリングで、PE1号前後のライトタックル~ヒラマサなどを狙うショアジギングまで、広く使っています。

デコイ GPリング

デコイのGPリングは、溶接リングよりも表面の滑らかさは劣りますが、ラインの収まりが非常に良いプレスタイプのソリッドリングですね。

リーダーの位置がカチッと決まり、見た目的にもスッキリしますよ!

NTスイベル 2リング/BBパワー

NTスイベルの2リング/BBパワーは、非常に回転が滑らかで高品質な国産ベアリングスイベルですね。

非常に強度が高くて信頼性もバッチリ、スイベルを使ってジグを接続したい時のイチオシ!

フィッシングファイターズ 鉄腕

スナップを使ってメタルジグを接続したい方におすすめなのが、フィッシングファイターズの鉄腕スナップですね。

非常に高剛性で反発力が高く、スナップが開くリスクはかなり抑えることができますよ!

ただし、他社のスナップよりもサイズが大きめなので、1~2サイズくらい小さめを選ぶのがおすすめ。

まとめ!

今回はメタルジグの接続方法の基本やコツについて紹介しました。

まずは、ジグが左右対称・左右非対称かによって、接続パーツとジグ・フックの位置関係が変わってきます。

後は自分が求める要素によって使用する接続パーツを変えるわけですが、なんだかんだで無難に使いやすいのはソリッドリングを使った接続になります。

利便性という点ではスナップもおすすめですが、うまく使わないと無駄なトラブルになることがあるので、あくまでもライトな釣り向けですね。

今回の解説を参考にしてもらえたら嬉しく思います。

おすすめ関連記事

▼ショアジギングのメタルジグはスナップ接続で良いのか?使い分けの基本解説