こんにちは、まるなか(@marunakafish)です。

さてさて、今回はハゼ釣り講座をやっていきましょう。

今回はこれからハゼ釣りに挑戦したい初心者の方へ向けた、ハゼ釣りに関する必要な基礎知識全般をまるっと解説。

この記事に目を通してもらえれば、ハゼ釣り入門に必要となる基礎基本に触れることができるはずです。

内容に関しては普段毎日釣りをして生活をしている管理人の実釣実績に基づいたものになっているので、参考にしてもらえたら嬉しく思います。

✔管理人の経験・実績

私の経験・実績としては

- 釣りのために仕事を辞めて移住、現在は魚釣りで生計を立てています

- 年間釣行数300以上(現在はほぼ365日釣行)

- 渓流釣りやタナゴ釣り~ヒラマサ釣りまで、ジャンル問わず様々な釣りができます

- メーカーからプロスタッフとしての勧誘あり

- メーカーの商品開発時に私のタックルインプレッションを活用

こんな感じでほぼ毎日釣行を重ねて釣りを中心に生活していて、実釣実績も残しています。

釣果実績については釣行記やTwitterを見てもらえれば、ほぼ毎日様々な魚を釣っていることが分かると思います(一番更新頻度が高いのはTwitter)。

ハゼ釣りに適した時期・時間帯

ハゼが釣れる時期は決まっている

ハゼは基本的に1年で生涯を終える年魚になります。

ハゼ釣りは釣りやすい時期がある程度決まっている釣りになるので、一年中お手軽に楽しめるわけではありません。

基本としては、秋を中心に夏~初冬に掛けてがハゼ釣りに適した時期・シーズンになります。

だいたい8月~11月いっぱい・12月上旬くらいまでが、ハゼ釣りを楽しむ方が比較的多いですね。

真冬や春先にハゼを釣るのはかなり困難なので、初心者の方は秋の釣り物として考えておきましょう。

ハゼ釣りのベストシーズン

ハゼは真冬~春先に掛けて産卵が行われ、春~夏に掛けて水深が浅い湾内や河川周りに集まる習性があります。

ハゼ釣りにおけるベストシーズンの目安としては、だいたい9月~10月頃。

9月~10月いっぱいくらいまでは数・サイズのバランスが比較的良く、初心者の方でもハゼ釣りを楽しみやすいですね。

季節が進んで冬が近づくにつれて、ハゼの型は良くなる傾向がありますが、難易度は上がりやすくなります。

ハゼ釣りの時間帯

ハゼ釣りは一日中楽しむことができ、一般的に魚の活性が上がると言われる朝・夕のマズメと呼ばれる時間帯はもちろん、真昼間でも狙えます。

また、場所によっては夜釣りで釣果を出すことも可能ですね。

しかし、夜釣りは釣れる場所と釣れない場所のムラが少し出やすいので、初心者の方はマズメの時間や日中がおすすめです。

ハゼは日が高く上った日中でも釣りやすい魚なので、頑張って早起きしなくても釣果は十分出せます。

また、単純な時間帯だけでなく、潮周りを見て釣行することをおすすめします。

▼より詳しい解説は【ハゼ釣りの時期・シーズンの流れと時間帯選びを徹底解説】を参考にどうぞ

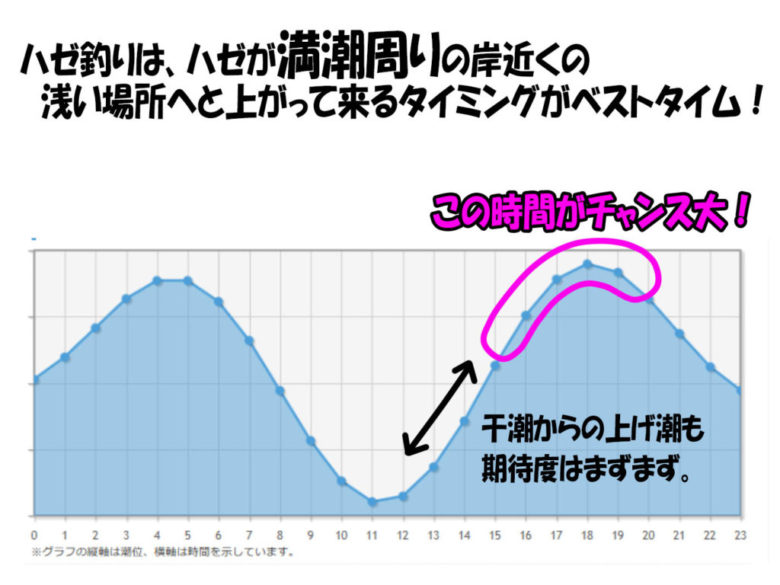

ハゼが釣れる潮周り

ハゼ釣りは潮の満ち引きの影響を受ける汽水域が釣り場になることも多く、潮位や潮の流れで釣果が大きく変化します。

釣行するポイントによって細かい癖や傾向は変わってきますが、比較的無難に釣りやすいのは、満潮周りの潮位が高い時間帯。

潮位が上昇してくると、それに合わせてハゼが餌を求めて岸近くの浅い場所に差してくることが多く、釣果は安定しやすい傾向があります。

満潮周りの時間帯は、足元付近の水深が超浅い場所にハゼが群れていたりするので、近い場所もしっかり探るように。

なお、流れが緩いポイントの場合は、上げ潮や下げ潮が程よく効いて流れが出た方が活性が上がりやすいですね。

▼より詳しい解説は【ハゼが釣れる潮周りと狙い方のコツ】を参考にどうぞ

ハゼが釣れるポイント・場所

釣行する時期や時間(潮周り)とともに超重要なのが、ハゼが釣れるポイントを見つけることです。

最初は良くわかないかもしれませんが、経験を積めば、ハゼが釣れそうな場所は自分の力でどんどん見つけることができるようになります。

ハゼ釣りは汽水域が一級ポイント

ハゼの習性として、ハゼは塩分濃度が高い場所にはあまり生息しておらず、汽水域と呼ばれる海水と淡水が混ざり合うような場所でよく見られます。

ハゼが釣れるポイントを探す時は、スズキやクロダイ・キビレ・ウナギ・テナガエビなどが釣れるポイントも1つの目安になります。

これらの魚はハゼと生息域が被ることが多いので、釣り場開拓の時に役立ちますよ!

川の下流~河口周辺

とりあえずハゼが釣りたいのであれば、大きな失敗が少なく安定して釣れるのが河川の河口~下流域。

このような流れが緩い河川の河口下流域は、ハゼ釣りポイントとして知られている可能性が非常に高いですね!

なお、ハゼはあまり強い流れを好む魚ではないので、高低差があまり無くて流れが緩い河川の方が釣れる可能性は高いです。

条件さえ揃っていれば、小さな水路のような川など、ちょっとした汽水域でもハゼは良く釣れます。

河口周辺の港や水深が浅い湾内

水深が浅い河川の河口周りはハゼ釣りの鉄板ポイントですが、河川が流れ込む周辺の漁港だったり、外洋から少し距離のある水深が浅い内湾でもハゼは狙えます。

水深がキモになることが多く、水深が10mや15mあるような深い場所ではハゼはあまり釣れず、底が透けて見えるくらい~だいたい水深5mくらいまでの浅い場所が広範囲に広がっているポイントの方が高実績です。

▼より詳しい解説は【ハゼ釣りのポイント・釣れる場所選びの基本とコツ】を参考にどうぞ

ハゼ釣りに必要な道具・装備

これからハゼ釣りに挑戦する方へ、必要な道具について紹介していきます。

必要となる基本の道具・装備としては

- 竿:延べ竿またはリール竿

- 仕掛け:ウキ釣り仕掛け・胴付き仕掛け(ミャク釣り仕掛け)・天秤仕掛けの3種類がベーシック。予備の仕掛けも必ず用意

- 餌:様々な餌が使われるが、イソメが無難に使えておすすめ

- 針外し:ハゼは口が小さいので、細長いものを用意する

- ハサミ:傷んだ仕掛けをカットしたりするのに使う。

- 水くみバケツ・クーラーボックス:釣り上げたハゼを活かしておくのに使う。暑い時期はクーラーボックスがおすすめ

これらは基本的に必須になりますね。

ハゼ釣りに使う竿

竿の種類

ハゼ釣りでは、シンプルな延べ竿・リール竿の2種類が使われます。

基本的な使い分けとしては、

- 延べ竿:だいたい4m前後のもの。狭いポイントや近距離を手返しよく釣るのが得意

- リール竿:ちょい投げ竿など。中距離~遠距離のポイントを攻めるのが得意

こんな感じですね。

小さな河川や足元付近を攻める時は、シンプルな延べ竿の方が手返しよく釣りやすく、釣果も伸びやすいです。

一方、リール竿は仕掛けを遠投することができます。

広いポイントや足場が高い釣り場でも使いやすく、手返しは悪くなるものの色んな場所に対応しやすいですね。

釣行する場所に合わせて使い分けるのがベストですが、1本で色んな場所をカバーするなら、遠投できるリール竿の方が無難です。

竿の予算

ハゼ釣りに使う竿の予算ですが、ハゼを釣ること自体は1000円や2000円などで売られているものでも問題なく使えます。

私なりの考え方としては、

- コスパ重視・初心者の方:だいたい5000円くらいまでのもの

- 中級者・ある程度しっかりしたものが欲しい方:だいたい1万円前後で売られているもの

- 上級者・こだわりたい方:だいたい2万円前後で売られているもの

予算・価格はだいたいこれくらいが目安かな。

高級なものの方が軽くて繊細になり、細かい操作などが快適にできるようになります。

しかし、ハゼ釣りの場合はそこまで高級な竿を使っても釣果に差が出ることはほとんど無いので、中級グレードまでのもので十分です。

▼より詳しい解説は【ハゼ釣りに使う竿の種類と選び方を徹底解説】を参考にどうぞ

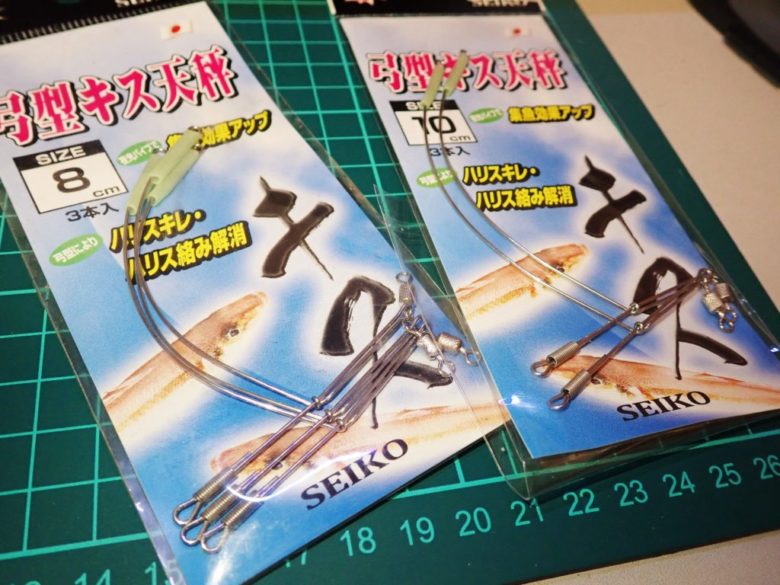

ハゼ釣りに使う仕掛け

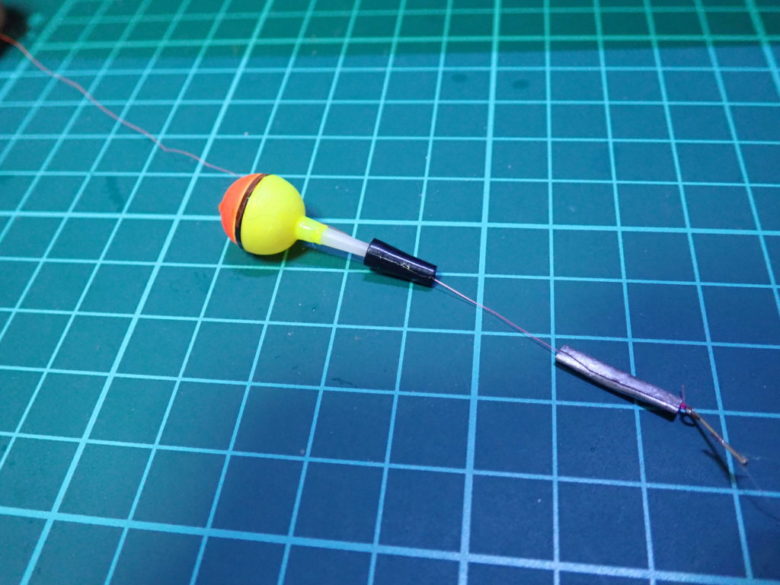

仕掛けの種類

ハゼ釣りで使う仕掛けには色んな種類があります。

その中でも基本となるのが、ウキ釣り仕掛け・胴付き仕掛け(ミャク釣り仕掛け)・テンビン仕掛け(ちょい投げ仕掛け)の3つです。

それぞれの仕掛けには違った特徴があり、自分の技量やハゼの状態に合わせて仕掛けの種類をチョイスしていくとハゼが沢山釣れるようになります。

- ウキ釣り仕掛け:延べ竿向き。初心者の方でも扱いやすく、アタリがウキの動きで見える。数釣りにはあマり剥いていない

- 胴付き仕掛け:延べ竿や繊細なリール竿向き。餌を積極的に動かしやすく、数釣り向き

- テンビン仕掛け(ちょい投げ仕掛け):リール竿向き。遠投できるので、少し広い釣り場や沖にハゼが落ちている時に強い

それぞれの特徴はこんな感じです。

最終的には釣りをする場所の特徴や好みに寄りますが、私の場合は

- 近距離狙い:胴付き仕掛け

- 遠投が必要な時:テンビン仕掛け

この2つの仕掛けをメインにしています。

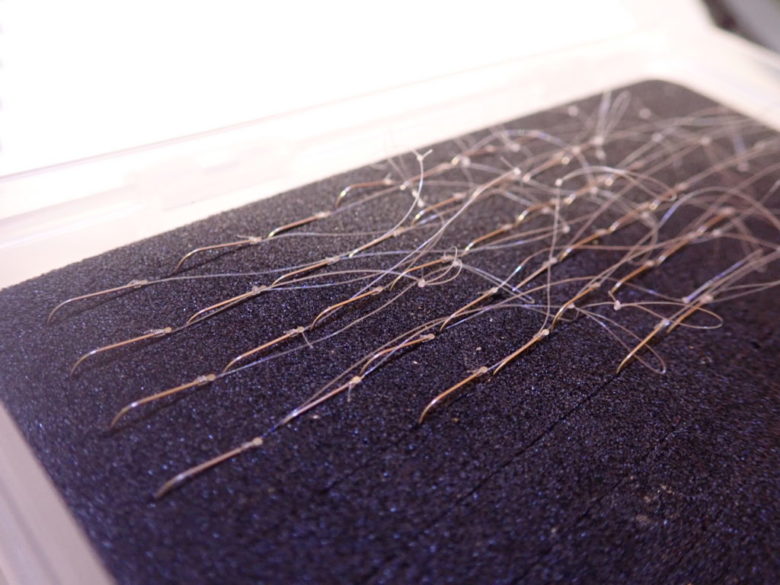

予備の仕掛けは必須!

ハゼ釣りは底付近を狙うことが多く、少し油断すると根掛かりして糸が切れます。

また、ハゼを釣り続けていると針先が徐々に鈍ってくるので、定期的に針を交換する癖を付けましょう。

ですので、予備の仕掛けは必ず持っていくようにします。

テンビンやウキは1~2個あれば十分なことも多いですが、針は多めに持っておいた方が安心です。

場合によってはフグが多く見られることもあり、フグが居ると鋭い歯で糸が切られます。

場合によってはかなり消耗が激しくなるので、予備の仕掛けは多めに持っておいた方が良いですよ。

最初は市販の仕掛けを使えば問題ありませんが、慣れてきたら自分で仕掛けを作ってみたり、使いやすいようにカスタムするのもおすすめ。

▼より詳しい解説は【ハゼ釣りに使う仕掛けの種類と使い分けの基本徹底解説】を参考にどうぞ

ハゼ釣りに使う餌

餌の種類

ハゼは肉食魚で、色んな餌で釣ることが可能です。

その中でも無難に使いやすいのはイソメ餌ですね。

赤イソメ・青イソメを基本に、食い込み重視の時はホタテの貝柱が効果をします。

赤イソメ(石ゴカイ)と青イソメ

イソメには種類があり、釣具屋さんへ行くと赤イソメと青イソメがあることが多いです。

どちらでもハゼは釣れますが、

- 赤イソメ:小さくて食い込みが良い。小型~中型までの数釣りに

- 青イソメ:少し大きめ。中型以上のハゼ狙いや夜釣りに

違いをざっくり紹介すると、こんな感じです。

最終的には好みですが、私の場合は赤イソメを使う機会が多いですね。

イソメの付け方・使い方

ハゼを釣るのであれば、赤イソメなら半分~丸ごと1匹付けにすることが多いですね。

一方青イソメの場合は少しサイズが大きいので、3等分などに少し小さくカットして使うようにします。

基本的には3cm~5cm程の大きさに切って使いますが、針の長さよりも少し余分を持たせるのがコツです。

イソメが自由に動く部分がある方が水中で元気に動いてアピールしますし、ハゼの食いも良くなります。

なお、餌の大きさは状況によって変えることが多く、

- 餌を小さくつける:ハゼの活性が高くてどんどんアタリが出る時。アタリが出ても掛かりが悪い時など

- 餌を大きくつける:そもそもアタリが無い時

基本的にはこんな風に考えています。

▼より詳しい解説は【ハゼ釣りに使う餌の種類と使い分けの基本徹底解説】を参考にどうぞ

針外し

ハゼは口が小さく、針がのまれてしまうと手で外すのは非常に難しいです。

そんなときのために、針外しは必ず用意しておきます。

ハゼは口周りの皮が結構硬いので、ガッツリ刺さっていると、針を飲み込まれていなくても外しにくいこともありますからね。

また、ハゼ釣りをしていると、外道でヌルヌルがキツいギンダベラやメゴチの他、歯が鋭いクロダイの稚魚なども良く釣れます。

釣れた魚に無駄なダメージを与えず、手を怪我しない為にも針外しは忘れずに!

なお、針外しには色んな種類がありますが、私が愛用しているのはフォーセップタイプの細い針外し。

このマルチフォーセットは細長いので、ハゼ釣りでも使いやすくて便利ですね!

糸切り機能がついているので、1つでハサミとして使うことも可能です。

安価なものではありませんが、すぐに壊れるものではないし、使いやすいものを買った方が良いです。

ハサミ

ハサミは糸を切ったり、餌をカットする時に使います。

爪切りタイプのコンパクトなものもありますが、すぐに切れなくなるので一般的なハサミ型のものがおすすめです。

イソメなどをハサミでカットする場合はすぐに錆びてしまうので、安価なものを使った方が無難です。

活かし・持ち帰りグッズ

釣ったハゼを活かして置いたり、鮮度がいい状態で持ち帰る場合はバケツやクーラーボックス・エアーポンプがあると便利です。

ハゼ釣りに使うのであれば、だいたい6L~16Lくらいまでのクーラーボックスが使いやすいです。

特に夏場は酸欠になりやすいので、エアーポンプがあった方が確実に活かせます。

なお、ハゼはよどんだ水に生息していても体内に汚れをためない性質があるので、泥抜きは基本的に不要です。

活かしておく必要が無いなら、クーラーボックスの中に氷を入れておくのもOKです。

ハゼの釣り方の基本

棚を取る

ハゼは中層を泳ぎ回る魚ではなく、基本的に底に張り付くようにして、餌が来るのを待っています。

天秤仕掛けや胴付き仕掛けの場合、仕掛けを落とせば自然と底の方へと餌が沈んで行きますが、ウキ釣りの場合は棚(ウキから餌までの長さ)を調整する必要があります。

ハゼを狙うのであれば、餌は底に着いた状態、もしくは底から5cmくらい上までの位置にあることが望ましいです。

余りにも浅い場所に餌があると、ハゼは餌に食いつかなくなるので要注意。

流れが強くてウキが流されてしまうような時は、オモリが底に着くくらいの状態になるよう、ウキ下の長さを調整します。

誘いを掛ける

ハゼは底でジッとしている印象があるかもしれませんが、ルアーで釣ることができたり、動くものに対して興味を持つ魚です。

ですので、仕掛けを投げ入れてからほったらかしておいても、ハゼを沢山釣ることはできません。

釣果を伸ばすには、めんどくさがらずに誘いをかけ、ハゼに餌をアピールするのが非常に重要です。

ウキ釣りの誘い

流れが緩い場所など、餌が流れない時は誘いを掛けるとハゼが食いついてくることが良くあります。

ウキ釣りの場合は、竿を横~下方向に向け、手首を使って20cm~30cmくらいチョンチョンと仕掛けを動かし、誘いを掛けるのがおすすめです。

ウキをピョコピョコ動かしつつ、下にある餌を動かすイメージですね。

誘いを掛けた瞬間にアタリが出ることもありますし、誘ってからしばらく待つとアタリが出るパターンも良くあります。

ズル引き

天秤仕掛けなどを使うのであれば、投入した仕掛けをズルズルと引くのが基本の誘いになります。

引っ張る速さは、人間が歩く速度の半分くらいを意識すると良いですね。

餌が動くことに加え、天秤が底で砂煙を上げることで、周囲にいるハゼを集めることができます。

そして1m~2m位仕掛けをズルズルと引いて誘いを掛けたら、5~10秒くらい待ってみます。

この待っている間にアタリが出ることも多いので、気を抜かないように!

後は「誘い」と「待つ」を繰り返し、ハゼのアタリが出やすい誘いのパターンを見つけるようにします。

底叩き

ミャク釣りや胴付き仕掛けを使うのであれば、トントンと底を小突くようにして誘いを掛けるのも非常におすすめ。

手首を使い、2回~5回くらい細かく底を叩くようにして仕掛けを動かします。

動かす幅はかなり小さくてもOKで、5cm~10cm位動けば十分ハゼは釣れます。

ズル引きの場合と同様、誘いを掛けた後は待つことも忘れずに!

オモリが下に付いた胴付き仕掛けを使うのであれば、どんどん誘いを掛けていくのがおすすめです。

ウキ釣りや天秤仕掛けと比較し、より細かく・繊細に誘いを掛けられるのが大きなメリットになります。

合わせ

ハゼが餌に食いつくと、ウキがググググっと勢いよく水中に引き込まれたり、竿先にブルブルッという感触が伝わってきます。

しっかりウキが沈みこんだり、竿にブルブル~っという感触が伝わってきたら、手首を使って素早く・コンパクトに竿を煽ってハゼの口に針を掛けます。

リールが付いている竿の場合は、竿を立てるのと同時にリールのハンドルをグルグルっと巻いてあげた方がしっかり合わせがが効きます。

アタリが有っても何もしないと、餌をとられて逃げられてしまったり、口の奥に針を飲まれてしまうので要注意。

なお、ハゼに餌を飲み込まれず、こんな感じで口の先に針が掛かっているのがベストですね。

針を外すのも簡単になるので、無駄な時間ロスがなくなり、効率よく沢山ハゼが釣れるようになります。

なお、合わせを入れても掛かりが悪いのであれば、合わせのタイミングを早くしたり・遅くしたり、餌や針の大きさを小さめにするのも効果的です。

釣果アップのコツなど

最後に、ハゼを釣る際に釣果アップのためのコツを紹介しておきます。

釣れない時はポイント移動!

ハゼは何匹かで群れていることが良くあり、釣れる状態の群れであれば、餌が落ちてくれば割とすぐに反応します。

ですので、同じ場所でずっと釣りを続けるより、釣れない時は1投ずつ歩いて移動し、広範囲を探る方が効率よく釣果が伸ばせます。

無駄な装備を無くし、どんどん釣り歩いて魚を探すのが釣果アップにつながりますね。

よく釣れた潮位などは覚えておく

ハゼは潮位の変化などにより、釣れる水深や釣り場がコロコロ変わることが多いです。

また、活性の高さも潮位変化と連動していることが良くあります。

釣行するポイントにより、ハゼが良く釣れる条件がある程度決まっていることも多いので、良く釣れた時はもちろん、ダメだった時もその時の条件を覚えておくようにします。

そうすることで、より安定して釣果を伸ばすことが可能になってきますからね。

魚釣りは細かいテクニックが釣果を分けることもありますが、魚が釣れやすい条件の時に釣行する方が、何倍・何十倍も重要です。

仕掛けは放置しない

先ほど紹介したように、基本的にハゼ釣りは仕掛けを動かした方が釣果は伸びます。

釣り場でよく見かけるのが、仕掛けを投げたままずっと放置しているパターン。

活性がかなり高ければそれでもハゼは釣れますが、少し気難しくなると、置き竿で釣果を伸ばすのは非常に困難です。

時々、1人で何本も竿を出して全て置き竿にしている方がいますが、それなら1本の竿にして手持ちで誘いを掛けた方がハゼは良く釣れます。

針先の鋭さに注意する

ハゼ釣りは底近くを探るのが基本になり、川底の砂や石などに当たっている状態になることが多いです。

また、ハゼの口は以外と硬く、何匹も釣っていると針先が摩耗してきます。

ハゼの掛かりが悪くなったり、餌がスムーズに刺せなくなってきたら、針先が摩耗している可能性が非常に高いです。

少しでも針先が鈍いと思ったら、どんどん新しい針に交換するようにします。

こういったちょっとした事をケチると、ハゼは釣れなくなるので要注意。

まとめ!

今回はハゼ釣りに関する基本的な知識全般を紹介しました。

ハゼ釣りは釣り初心者の方でもお手軽に遊べるターゲットですが、非常に奥が深い釣りでもあります。

ちょっとした誘い方や餌の付け方などで明確に釣果の差が出たり、やり込んでいくと面白いですよ!

少し活性が低くなると、ハゼが目の前に見えているのに全く餌を食わなくなったり、難しさも併せ持っています。

経験を積んで慣れてくると、少し条件が良ければ半日で100匹・200匹と数釣りが楽しめたり、色々な工夫で釣果が伸ばせる釣りです。

今回の解説を参考にしてもらえたら嬉しく思います。

[…] ▼ハゼ釣りの詳しい解説は【ハゼ釣り初心者講座 道具選び~釣り方徹底解説】を参考にどうぞ。 […]

[…] ▼ハゼ釣り基礎講座 […]

[…] ハゼ釣りに必要な知識・釣り方の基礎まとめのページ […]

[…] ハゼ釣り入門 道具選び~釣り方までの基本を徹底解説! […]