こんにちは、まるなか(@marunakafish)です。

さてさて、今回はうなぎ釣り講座をやっていきましょう。

今日のテーマは、うなぎ釣りに使う餌の種類や特徴・使い分けの基本について紹介していきます。

うなぎは肉食性の魚ですが、かなり色んなものに食いつく習性があります。

ですので、うなぎが釣れる餌の種類は非常に多く、細かく見ていくとキリがありません。

今回は代表的な餌の種類や使い方の基本・適したシチュエーションなどについて解説していくので、参考にしてもらえたら嬉しく思います。

✔管理人の経験・実績

私の経験・実績としては

- 釣りのために仕事を辞めて移住、現在は魚釣りで生計を立てています

- 年間釣行数300以上(現在はほぼ365日釣行)

- 渓流釣りやタナゴ釣り~ヒラマサ釣りまで、ジャンル問わず様々な釣りができます

- メーカーからプロスタッフとしての勧誘あり

- メーカーの商品開発時に私のタックルインプレッションを活用

こんな感じでほぼ毎日釣行を重ねて釣りを中心に生活していて、実釣実績も残しています。

釣果実績については釣行記やTwitterを見てもらえれば、ほぼ毎日様々な魚を釣っていることが分かると思います(一番更新頻度が高いのはTwitter)。

うなぎ釣り最強餌はある?

うなぎ釣りにおける最強の餌を知りたい方は多いと思います。

しかし、うなぎ釣りに限らず、どんな状況でも一番良く釣れる最強の餌というのもは正直言って存在しません。

釣り場の状況や魚の活性などにより、使いやすい餌は変わるからです。

とはいっても、比較的安定して使いやすい餌はある程度決まっています。

初心者の方や、どんな状況でも割とうなぎが釣れる可能性が高い餌としては

- ミミズ

- 青イソメ

- 切り身餌(アユ・ハゼ・サバなど)

これらは比較的うなぎの反応が安定していて、私の中の実績としては安定感が高いですね!

特に食い込みの良さとしてはミミズ・イソメは非常に優秀で、どれを使おうか迷った時のうなぎ釣りの餌としておすすめです。

うなぎ釣りに使用する餌の種類・使い分けの基本

まずはうなぎ釣りで使うざっくりとした餌の種類と簡単な特徴・使い分けについて紹介していきます。

ミミズ・イソメなどの虫餌

ミミズやイソメ類など、虫エサはうなぎ釣りでは超定番の餌。

匂いによる集魚効果の高さと、餌が柔らかいことによる食い込みの良さが大きな特徴ですね。

虫エサは比較的アタリが多く出て、低活性時でも針掛かりが良いというメリットがあります。

とりあえずうなぎの有無を確認したいような時、頼りになるのが虫餌ですね!

一方、柔らかい餌なのでうなぎ以外の外道のアタリも多く出やすく、状況によっては本命が掛かる前に餌が落ちてしまいやすいというデメリットがあります。

身餌

身餌というのは、アユなどの魚やイカなどになります。

うなぎ釣り=ミミズという印象を持っている方も多いと思いますが、肉食系の雑食魚なので、身餌でも問題なく釣ることができます。

身餌のメリットとしては、

- 大きさを調整しやすく、食い込みのよさ・アピール力を状況に合わせられる

- 針持ちが非常に良く、外道に強い

この2つが大きなメリットになります。

一方、集魚力としては虫エサに少し劣ることがあるので、アタリの数自体は減ることもあります。

エビ・貝など

その他、うなぎ釣りではエビや貝などの餌でも釣ることが可能です。

これらも身餌と共通して餌持ちが比較的良く、虫エサが持たない時に効果を発揮しやすいですね。

貝類は地域性があり、うなぎ釣りでよく使用される地域とそうでない地域が分かれます。

釣り場(塩分濃度)による餌の使い分け

うなぎは完全な淡水域~海水域まで広く生息している魚です。

釣行する場所によって餌を使い分けるのも大切で、基本的には

- 淡水域:ミミズや淡水に生息するもの

- 海水域:イソメや海水域に生息するもの

このように、餌が生息している場所(塩分濃度)に合わせて使い分けるのが基本になります。

特に活きている餌を使用する時は注意が必要ですね。

海水域に生息しているものを淡水で使用すると、すぐに弱ってしまったり、変色してしまいます。

淡水域に生息しているものの場合も同様で、海水域で使うと劣化が早くなります。

なお、切り身餌や汽水域に生息するもの・塩分濃度の変化に強いものを使用する場合は、比較的広く対応できます。

ミミズ

ミミズは淡水魚釣りやうなぎ釣りを代表する餌ですね。

ミミズの特徴

ミミズの特徴としては、

- 水中で動くことにより、魚にアピールできる

- 皮が程よく硬く、仕掛けを投げても千切れにくい

- 細長い形状なので、うなぎの食い込みが良い

- 土っぽい強烈なニオイと味による集魚効果

これらがうなぎ釣りでのメリットになりますね。

淡水~塩分濃度がそれほど高くない汽水域を中心に活躍する虫餌で、安定した釣果が期待できるおすすめ餌の1つ!

ミミズの選び方

ミミズは釣具店で箱に入って売られていることが多く、大きさで分かれていることがあります。

うなぎ釣りに使用するのであれば、基本的には大きめのドバミミズを使うのがおすすめですね!

小型のミミズは渓流釣りやハヤ釣りなどに使いやすく、うなぎ釣りには少し小さくて餌のアピール力が弱くなります。

餌が小さくても使えないことはありませんが、ある程度大きくてうなぎを引き付けるパワーを意識し、大きめのミミズの方が無難に使いやすいですね!

付け方・使い方

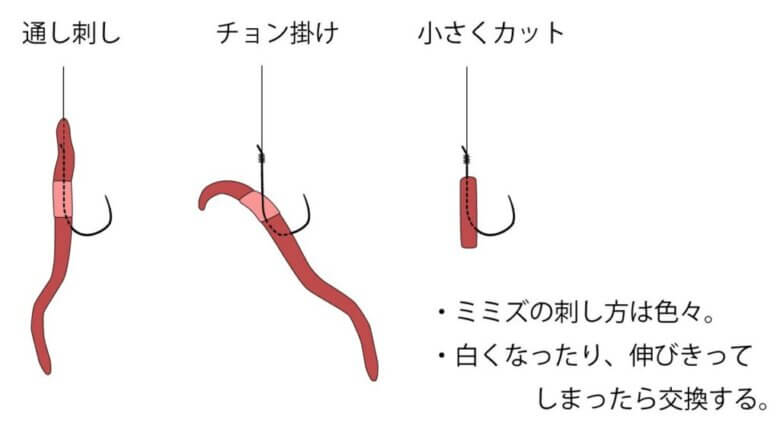

ミミズの使い方は色々ありますが、うなぎ釣りの場合は基本的にカットすることはせず、1本付けるのがおすすめです。

ガンガンアタリが出てうなぎの魚影が濃く、活性が高い時は小さくカットしても問題なく釣れますが、集魚力が低くなり、すぐに弱って伸び切ったような状態になります。

アタリが出るのに掛からない時や、餌を持ちが悪い時は通し刺しがおすすめです。

一方、アタリ自体が少ない時はミミズが大きく動きやすいチョン掛けもOK。

適したシチュエーション

ミミズ餌はかなり万能に使うことができ、かなり強く濁っている時や光量が全くない暗いポイントでの夜釣りでも優れた集魚力を発揮します。

しかし、ミミズは色んな魚が食いつきやすい特性があるので、うなぎ以外の外道が釣れやすいのが難点です。

外道が多いポイントで使用すると、すぐに餌をとられてしまうことがあります。

そんな時は、身餌やエビなどとうまく使い分けて外道を避けて釣りをするようにします。

イソメ

イソメは海釣りを代表する虫餌で、特徴的にはミミズに似ています。

私の場合、塩分濃度がある程度高い汽水域~海水域でうなぎを釣る時、最も使用頻度が高い餌になります。

ミミズと並ぶベーシックな存在ですね!

イソメの特徴

うなぎ釣りにおけるイソメ餌の特徴ですが、

- 水中で動くことによるアピール力

- 仕掛けを投げても千切れにくい

- 細長くて柔らかいので吸い込み・針掛かりが安定している

- カットして使える

- ミミズほどではないが、匂いと味による集魚力

簡単にまとめるとこんな感じ。

塩分濃度がある程度高い海に近い汽水域~海水域での小児おすすめな餌です。

ミミズよりも体が柔らかくて若干餌持ちは劣るものの、仕掛けを投げても餌落ちしにくいです。

一方、デメリットとしてはミミズと同じですね。

どうしても外道を引き寄せてしまう餌なので、状況によってはうなぎ以外の釣果ばかりになることがあります。

イソメの種類・選び方

イソメは海釣り餌が打っている釣具店では、だいたいどこでも購入できると思います。

イソメには種類があり、

- 赤イソメ(石ゴカイ):やや小型でキスやハゼ釣りなどでよく使われる

- 青イソメ:少し大きめ。キスやハゼ釣りにも使えるが、セイゴやチヌ・うなぎなどの五目釣りにも使いやすい

簡単にまとめると、それぞれこんな感じ。

うなぎ釣りに使う餌としては、赤イソメは小さくて使いにくいので青イソメがおすすめです。

なお、青イソメは大きさ別で売られていることも多く、基本的には太めが使いやすいですね。

付け方・使い方

イソメの使い方ですが、小さい時は1本そのまま。

大きい時は適当にカットして使用します。

付け方はミミズ餌と同じような感じですが、少し柔らかいので基本的には通し刺しで使います。

アタリがあっても掛かりが悪いような時は、通す長さをかなり長くして、頭の方をハリスの方にズラしてセットするのもおすすめ。

すると、こんな感じになります。

こうすることで針先がイソメの先端に近くなり、餌を小さくしなくてもうなぎが食ってきた時に針掛かりが安定することがあります。

なお、うなぎの活性が高い時はかなり小さくつけても普通に釣れるので、餌を節約したい時はかなり小さめに付けるのもOK。

逆にアタリが無い時は大きい青イソメを1本付けてアピール力を重視したり、その時の状況に合わせて工夫してみてください。

なお、頭の部分が少し硬いですが、その分針持ちが良くなります。

私の場合は、基本的にイソメの頭はつけたまま使うようにしています。

適したシチュエーション

イソメ餌は、ミミズが使いにくい塩分濃度が高めなポイントを狙う時の万能餌・食い込み重視の餌といった感じですね。

どちらかというと、とにかくアタリが欲しい場面で使いやすく、状況問わずに効果を発揮します。

また、うなぎを含めたスズキやクロダイなどの五目釣りにもおすすめで、色んな魚が釣れやすいのもメリット。

一方、柔らかい虫エサは色んな魚を引き寄せるので、うなぎ以外の外道のアタリが増えやすいです。

外道が多い時やうなぎだけが釣りたい時は、身餌などと使い分けるようにします。

ハゼ

ハゼはうなぎと生息域が被ることが多く、うなぎ釣りに使うと案外良く釣れますね!

ハゼ餌の特徴

ハゼ餌の特徴としては、

- 現地調達できる

- 餌持ちの良さ

この2つが大きなメリットですね。

ハゼはうなぎ釣りの外道として釣れることもありますし、針・餌のミミズやイソメを小さく切って狙うことでうなぎ釣りの合間に釣れることも多いです。

私の場合、外道のアタリが多い時はあえて仕掛けを変えてハゼを釣り、それを餌にして使うことが良くあります。

付け方・使い方

大きなうなぎを狙うなら丸ごと1匹つけても釣れないことはありませんが、掛かりを安定させるなら小さなナイフなどを使って3枚おろしにして使うのがおすすめです。

3枚おろしにした身をそのまま針に刺しても良いですし、ハゼが大きい時はそれを縦に細長くカットしてから使ってもOK。

千切れにくい餌なので、基本的にはチョン掛けでセットして使います。

適したシチュエーション

ハゼはうなぎ釣りの外道として餌を食ってくる機会が非常に多く、うなぎを狙う場合は厄介な存在です。

その反面、うなぎが普段から口をする機会がある餌だと思うので、うなぎに違和感を与えにくいと感じます。

匂いや味による集魚力は少し劣るものの、調達コストの安さや針持ちの良さも魅力ですね!

外道が多くて虫餌だと全然持たず、現地調達できる餌が欲しい時にハゼはかなりおすすめですよ!

状況によっては、ミミズやイソメ餌に劣らないくらいの釣果が出ることもあります。

サバ・サンマなどの切り身

海のぶっこみ釣りや根魚釣りなどで定番のサバやサンマの切り身ですが、ウナギも釣れます。

サバ・サンマの特徴

サバやサンマは青魚なので、ハゼなどの白身魚よりも匂い・味が強くて集魚効果はやや高いですね。

集魚効果と外道に対する強さ・バランスが特徴になります。

付け方・使い方

サバやサンマは3枚におろして使いますが、身の厚みは不要なので、薄っぺらくした方がうなぎの食い込みが良くなります。

薄くした身を細長くカットしますが、特にサンマは身が柔らかいので、潮を振って身を締めた方が餌持ちが安定します。

サバの方が身・皮がしっかりしているので、そのままでも持ちが良いです。

針はチョン掛けまたは縫い刺しでセットしますが、サンマの場合は縫い刺しの方がおすすめ。

適したシチュエーション

サバやサンマの切り身ですが、基本的には外道が多い状況で使用するので、ハゼ餌などに似ています。

しかし、集魚パワーはこちらの方が強いので、濁りがかなり強い状況ではサバやサンマの方が使いやすい印象です。

アユ

特徴

アユもうなぎ釣りの餌として使用することがありますね。

- サバやサンマほどではないが、独特な香りによる集魚力

- 針持ちの良さ

- 場所によっては現地調達できる

これらが目立つ特徴ですね。

なお、漁協が管理している河川の場合、アユを釣る時は鑑札が必要になったり、釣り方や時間などのルールがあるので要注意。

付け方・使い方

アユ餌ですが、小さめのものは輪切りにして針をチョン掛けして使うことがあります。

基本的には3枚おろしにしてから細長くカットするのが無難ですね。

適したシチュエーション

アユ餌は、独特な香りによるアピール力があるので、ハゼなどと比べると集魚力は少し強めです。

一方、サバやサンマほどの強い匂いはありませんが、手についても嫌な臭いではないのが良いですね!

アユ餌も主に外道が多い状況におすすめで、特に中流域を中心とした淡水エリアでうなぎを狙う時におすすめです。

うなぎが普段から食べている機会も多い餌なので、違和感なく食わせやすいですね。

エビ(テナガエビなど)

テナガエビをはじめとしたエビ類も、うなぎ釣りに使うことが可能です。

特徴

テナガエビは夜行性のエビで、うなぎと生息域がかなり被ります。

活動が活発になる時間帯も似ているので、うなぎが口にしている機会はかなり多いと感じますね。

特徴としては

- 針持ちの良さ

- 現地調達できる

- テナガエビ・うなぎを同時に両方狙える

- 余ったエビは持ち帰って食べられる

これらになります。

テナガエビをメインに釣りつつ、1本を置き竿にしてうなぎを狙ったりするのも楽しいですね!

付け方・使い方

テナガエビの付け方ですが、基本的には生きたまま尻尾の先にチョン掛け、または頭の先端に針を刺して使います。

頭のミソの部分に針が刺さると弱るのが早くなるので注意します。

オスのハサミが大きいテナガエビの場合は、ハサミを落として使うのもおすすめですね!

なお、基本的には生きたまま使えばOKですが、アタリが出ても途中で食うのをやめてしまうような時は、むき身にして使うのもおすすめ。

適したシチュエーション

テナガエビは匂いや味の強さはやや劣るので、広範囲からうなぎを引き付けて食わせるというより、テトラの際や沈み岩の周りなど、うなぎが居そうなスポットがある程度絞れている様な時に特に使いやすいですね。

イカ

イカの切り身・短冊は根魚釣りなどに使われることが多い餌ですが、ウナギも釣れますね。

特徴

イカの切り身の特徴としては、

- 好みの大きさ・形状に自由にカットしやすい

- トップクラスに餌持ちが良く、簡単には餌落ちしない

これらが目立つところですね。

付け方・使い方

イカの切り身ですが、基本的には餌がピラピラ動くようにチョン掛けでセットすればOKです。

適したシチュエーション

イカの切り身は、魚の切り身餌を使っても外道に餌がとられるような状況におすすめです。

匂いや味自体はそこまで強くありませんが、持ちの良さが非常に優れているので、簡単には外道に餌をとられません。

メインで使用する機会はほとんど無く、サブの餌として考えていますね。

アケミ貝

特徴

アケミ貝はクロダイ釣りの餌として使用されることが多いんですが、1部の地域ではうなぎ釣りの餌として使用されることもありますね。

私の地元、静岡中部ではうなぎ釣りに使う方はほとんど居ませんでしたが、隣の愛知県では結構人気があります。

付け方・使い方

アケミ貝は殻付きで売られていることが多く、うなぎに使う場合はむき身にして使うのがおすすめですね。

クロダイ狙いの場合は半分だけ殻を取って使ったりすることもありますが、うなぎ釣りの場合は完全に剥いてしまった方が無難な印象です。

むき身を縫い刺しや通し刺しにして使えば問題ありません。

適したシチュエーション

アケミ貝は汽水域に生息する種類の貝で、汽水域の浅い場所でうなぎを狙う時におすすめです。

そこそこ匂いがあり、集魚力も案外ありますね!

外道に対してもそこそこ強いですが、チヌやエイなどが好む餌になります。

カメジャコ

出典:釣具のイシグロ

カメジャコの特徴

カメジャコはクロダイやウナギ・マゴチ釣りなどに使われる餌で、時々釣具店で見かけます。

ボリュームがあるので、型の良いうなぎを狙う時におすすめですね。

特徴としては

- ボケ(似たような形でカメジャコに似ているシャコ類)よりも硬くて持ちが良い

- テナガエビなどよりもボリュームがあり、アピール力が強い

- 小型の外道に強い

こんな感じです。

時々釣具店で冷凍のカメジャコを売っていますが、冷凍のものでもうなぎは釣れます。

活きているものは結構高価なので、持ちは良いものの、手軽に使える餌という感じではないですね。

付け方・使い方

カメジャコは背中が硬いわりに身が柔らかく、投げた時の衝撃で関節から千切れやすいので要注意。

私がぶっこみ釣りでカメジャコを使う時は

- 尻尾から2番目の関節へ背中側から針を刺し、腹側に抜く

- 腹側に抜いた針先を尻尾の付け根から再び差して針先を背中側に抜く

こんな感じで針に付けていましたね。

適したシチュエーション

カメジャコは硬い背中により、ハゼなどの小型の外道を避ける能力は非常に高くなっています。

丸っこくてボリュームがあるので、大型のうなぎ狙いに適しています。

ただし、チヌなどがかなり好む甲殻類の餌になるので、うなぎ以外にもチヌやマゴチなども同時に狙いたい状況におすすめですね。

かなり大きいナマズが外道で釣れた思い出もある餌です。

ビーフジャーキーなど

特徴

その他、ビーフジャーキーなどの匂い・味が強いものでもうなぎを釣ることができます。

付け方・使い方

ビーフジャーキーはハサミで細長くカットして使うのがおすすめですね。

チョン掛けまたは縫い刺しで針にセットします。

適したシチュエーション

ビーフジャーキーは使用開始直後は結構硬く、水中に長く入れておくことで徐々に柔らかくなりつつ、周囲に匂いを拡散するのが特徴です。

ですので、短時間で仕掛けを投げ返す使い方というより、一晩仕掛けを設置して翌日に回収するような縄に特におすすめですね。

エサ取りにも非常に強い餌なので、ミミズなどの食いが良い餌と合わせて仕掛けておくと、より効果的。

まとめ!

今回はうなぎ釣りに使う餌の種類と使い分けの基本について紹介しました。

- うなぎ釣り最強の餌というのは存在しないが、基本的にはミミズやイソメが無難に使いやすくてアタリも安定している

- 虫餌:ミミズやイソメなど。柔らかくて食いが良く、集魚力も悪くない。非常に使いやすいが外道に弱め

- 身餌:ハゼやアユ・サバなど何でも使える。現地調達できるものもあり、餌持ちが非常に良い

- その他、エビや貝・カメジャコやビーフジャーキーなど、肉系のものなら色々使える

要点をまとめるとこんな感じですね。

初心者の方は、まずはミミズかイソメをベースの餌に使い、外道のアタリの数などで針持ちが良い身餌などを混ぜて使うのが私のおすすめですよ!

おすすめ関連記事!